今年是中国致公党成立100周年。一百年来,中国致公党始终与祖国同呼吸、与人民共命运,为实现国家富强、民族复兴、人民幸福而不懈奋斗。为了向致公党百年光辉历程献礼,在党史中赓续优良传统,汲取团结奋进的力量,致公党广东省委会除了公开出版两本党史书籍,编印纪念册外,也把党史宣传片列入百年庆祝活动的重要内容。

如何利用好致公党中央党部旧址陈列馆的资料,同时又避免仅仅把致公党史进行简单的历史重现,是我们从2025年年初就一直在研究的问题。宣传片初稿,曾尝试以一名年轻致公党员走进陈列馆,在展馆中参观学习的“穿越”的形式。样片出来后,效果不尽如人意。最后由负责撰写陈列馆大纲的机关同志重写脚本,定名为《何为致公——百年精神的追寻与探索》,并且经过十几稿的打磨,于8月份“杀青”。

何为致公?正如片中所说:“一代人有一代人的见解,一代人有一代人的探寻”。但这个探寻远不止一百年。

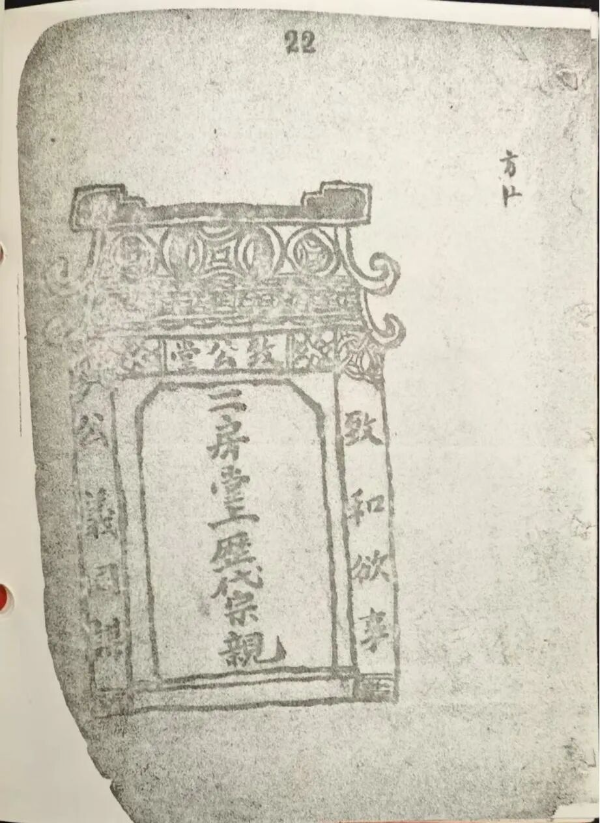

中国致公党由海外致公堂发展而来,而致公堂由洪顺堂改名而来。目前最早见到“致公”二字,始见于1879年5月13日致公堂以“加州华人共济会”和“致公堂会社”两个名称在加州政府注册的文件。至于为何把洪顺堂改为致公堂,致公二字有何寓意,目前众说纷纭。其中有一说法是源于致公堂堂训“致和欲事、公义同谋”,意思是处事应致力中庸和谐,治世当谋求公平正义。但这只是学者的研究推测,没有原始的历史记载。

省委会保存的洪门二房致公堂史料

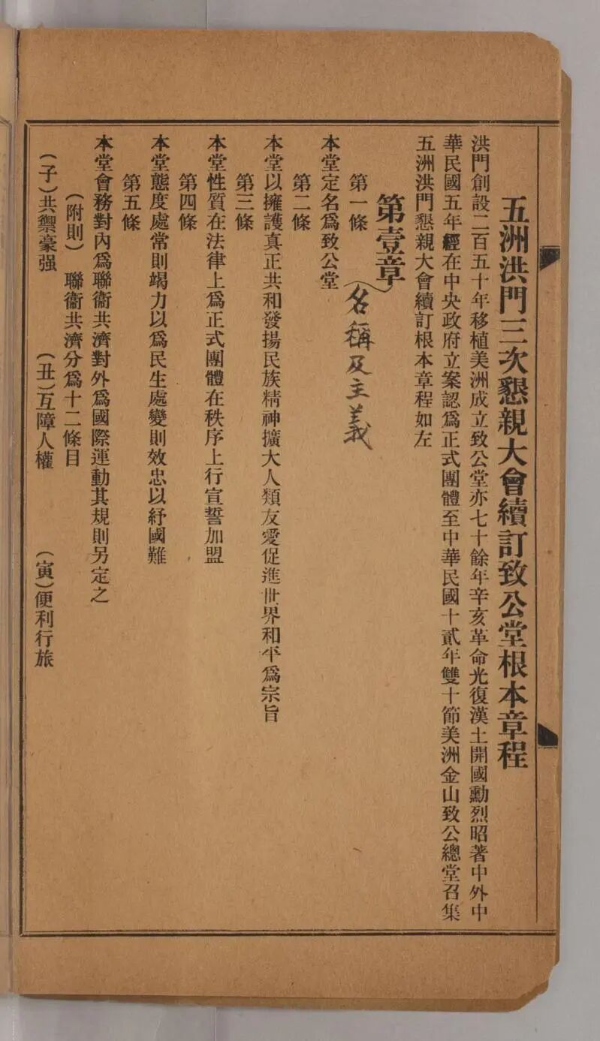

1923年10月,五洲洪门第三次恳亲大会在美国旧金山召开,着重讨论致公堂改堂为党等组党问题。这次大会一个焦点在党名的确定上,也即定名为致公党还是民治党。一种意见认为致公党更合适,因为不但含有民主内容, 还包括一切为国为民大公无私的意识, 并且符合致公堂原来宗旨, 适合致公堂昆仲的习惯, 因为“堂”“党”两字变动, 即“Tong” 改为 “Dong” 而已。(注1)另外一种意见是定名为民治党,实行民主政治的意思。1925年10月,美洲洪门致公总堂在旧金山改堂为党,定名为中国致公党,说明后来在组党过程中定名为致公党成为大多数人的共识。

加州大学伯克利分校图书馆保存的1923年《五洲洪门第三次恳亲大会续订致公堂根本章程》

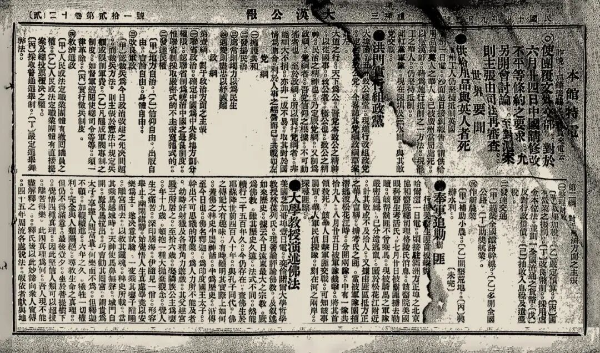

1925年9月2日《大汉公报》第二版《洪门实行组政党》公布了致公党党纲政纲草案。

致公的名义得到延续,但是致公的涵义还得正式阐述和宣示。1923年,在发起组党工作的五洲洪门第三届恳亲代表大会上,各方通过了《续订致公堂根本章程》。其中第四条为:“本堂态度处常则竭力以为民生,遇变则效忠以纾国难”。虽然这句话在《中国致公党简史》以及《中国致公党史》中都提及,但并未引起足够重视。1925年9月2日及3日,《大汉公报》刊登了由第三次恳亲大会代表团公布的中国致公党党纲政纲草案,其中党纲的第三条是“处常则竭力以为民生”,第四条是“遇变则尽忠以纾国难”。内容和1923年相比,只是把“效忠”改为“尽忠”,党纲还说:“党纲者,吾党信仰之根据,不可动摇者也。”说明这种理念得到延续和巩固,这应该是致公精神在组党之时的最好阐述。虽然目前没有见到一大党纲政纲正本,但是驻美金山五洲中国致公党总部于1925年11月21日在上海《申报》刊登一则《驻美金山中国致公党总部辨正启事》称:“本致公党改组政党,根据民国十二年五洲洪门第三次恳亲大会代表团代表议决组党案,九月一日由五洲致公总堂公布党纲政纲,各国致公堂一致赞同。已于十月十日在金山举行正式成立开幕典礼。”10月10日致公党举办开幕典礼,据目前掌握的资料并未发现开幕当天通过的党纲政纲正本,也没提及开幕会上有这一项党纲政纲草案需要表决,所以很可能9月2日公布的党纲政纲草案即为最后定稿。

暂且搁置一大党纲正本问题,重温“处常则竭力以为民生,遇变则尽忠以纾国难”这句话,虽历经百年,但直至今日也不过时,要求我们在“处常”和“遇变”以什么精神作为价值取向和行为准则。在致公党成立后,致公党人更是以实际行动践行着组党时期的这一庄严誓言。因此我们选取这句话作为整个宣传片的片头,再续之:“百年前的美国旧金山,一个名叫中国致公党的华侨政党在风云激荡的乱世中悄然诞生,虽然它在浩浩荡荡的历史洪流中并不显眼,但是它却用了一百年的时间默默践行着这十八个字的组党初心。”

本宣传片分为《缘起:救国纾难聚侨心星火燎原映新晖》《遇变:抗日救亡聚东江山海呼应扬斗志》《如愿:侨海同心肝胆照一纸提案创先河》《处常:四海归心报家国,风雨同舟见真情》《传承:薪火征程永相传续写百年新篇章》五部分。

在《缘起》篇,再现了致公党成立的背景和经过,“我洪门为复国而起,为保国而存,为富国强国而力图进取,肩斯重任,宏济巨难,舍我洪门其谁与归?”展现了华侨组党的爱国初心。

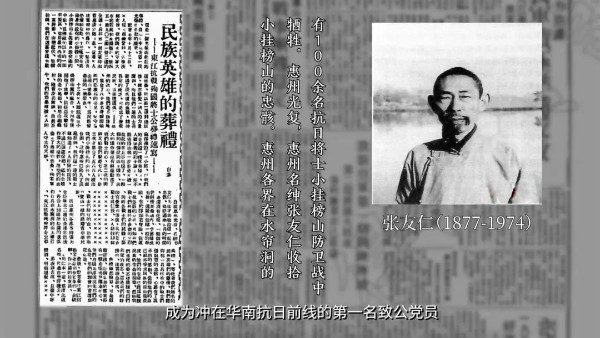

在《遇变》篇,展现了九一八事变后,致公党“国难当前,责无旁贷,急起直追”,尽忠以纾国难的抗日故事,其中我们选取了在东江战场一线抗日的惠州名人张友仁作为典范,这位1927年在香港加入致公党的花甲老人,是第一位直面抗日前线的致公党员,他效仿潘达微,为抗日将士收尸举行公葬,不惧国民党当局的威胁、保护东江华侨回乡服务团,参加中共抗日根据地的国是座谈会,其人其事虽不如官文森等人被党内熟知,但是我们正是要通过“新”的史料、普通人的视角展现更多致公党人抗日的故事。在《如愿》篇,我们再现了致公党接受中国共产党领导实现代表华侨参加国家政权参政议政初衷的过程,正如片中所说:“救国,单凭一心为公的精神远远不够,久居海外的致公党人在中国共产党的帮助下,历经抗日战争和解放战争,拨开时局迷雾,找到了一条正确的救国道路。”在《处常》篇,我们再现了新中国成立初期致公党中央在广东时期“竭力以为民生”所做的贡献,“从抗美援朝的募捐箱到建设祖国的一双手,正是致公精神传承的体现,致公党人的侨心与祖国时刻同频,就像木棉花,每年春天都会染红枝头,永远为这片土地的繁荣奉献热血!”

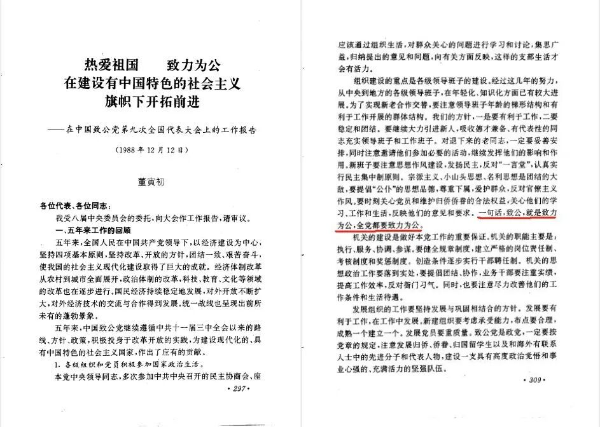

在《传承》篇,我们以大写意的手法展现了进入社会主义社会后,致公党人对“致公”涵义的解读和阐述:“在社会主义中国,致公党人答案愈加清晰。”一代又一代的致公党领导人为丰富致公精神的内涵提供了真知灼见。

1987年,黄鼎臣同志第一次对“致公”二字进行明确诠释:致公,就是“致力为公”。这掷地有声的四个字,旋即为1988年举行的致公党九大报告引用,董寅初同志在报告中向全党发出号召:“一句话,致公,就是致力为公,全党都要致力为公”。“致力为公”得到广大党员的认同和拥护,成为致公党凝聚全党力量、开拓奋进的响亮口号。

1999 年 11 月,在致公党十一届三中 (扩大) 全会上, 罗豪才同志指出:“党派无论人数多少, 都是多党合作总格局中的参政党, 肩负着同样重要的历史使命, 我们致公党人少, 作为不能少。” 自此, “致公党组织规模小, 声音不能小; 党员人数少, 作为不能少” 这个口号逐步成为全党的共识, 极大地激发了广大党员的历史使命感和政治责任感。

2003年7 月,致公党第十二届中央常务委员会第二次会议召开,会议提出, 致公党学习贯彻 “三个代表”重要思想, 就是要坚持 “致力为公、 参政兴国”的宗旨。这里把“致力为公”延展为“致力为公、参政兴国”,此后,这个提法出现在正式文件中。

2007年12月, 中国致公党第十三次全国代表大会在北京召开。罗豪才代表致公党第十二届中央委员会作题为 《致力为公、参政兴国,为夺取全面建设小康社会新胜利贡献力量》的报告。

2012 年 12 月,致公党第十四次全国代表大会在北京召开。万钢代表中国致公党第十三届中央委员会作了 《凝心聚力、 开拓创新, 为全面建成小康社会贡献力量》 的报告。 报告总结了基本经验后指出: 这些经验和体会, 结合长期以来的具体实践, 归结起来就是:“我们在建设新世纪高素质参政党的历史进程中, 必须继承传统, 始终践行“致力为公、参政兴国”的宗旨; 必须与时俱进, 努力开创“侨海报国、人才兴党”的生动局面。这是我们顺应多党合作事业发展的要求, 努力实践, 悉心探索, 在新时期全面推进高素质参政党建设的必由之路。“这里不但再次强调”致力为公、参政兴国”的宗旨,还出现了“侨海报国”的提法。致公党十四大召开后的当月 25日, 习近平总书记在走访致公党中央机关时, 殷切希望致公党在新时期注重发挥自身优势, 切实做好侨海这篇大文章。从新时代开始,“致力为公、侨海报国”成为致公党在这一新时期的发展主题。

2015年9月, 中国致公党成立 90 周年纪念大会在北京召开。万钢代表致公党中央作题为《致力为公 侨海报国》的报告。2017年12月,中国致公党第十五次全国代表大会在北京开幕。 万钢代表中国致公党第十四届中央委员会作 《致力为公、侨海报国,为建设新时代中国特色社会主义努力奋斗》的报告。

2022年12月,中国致公党第十六次全国代表大会在北京举行。会议顺利完成领导班子的新老交替和政治交接,会后,新当选的致公党中央主席蒋作君同志向记者表示:“‘致力为公跟党走,侨海报国建新功’是致公党人的优良传统和神圣使命,必将引领我们在新征程上砥砺前行,意气风发地迎接致公党百年华诞,斗志昂扬地奔向第二个百年奋斗目标。”至此,致公精神又得到进一步的丰富,并且成为中国致公党成立100周年的响亮口号。

何为致公?百年追寻,百年探索,致公精神在每一位致公党人的心中,无论时代如何演变,无论表述如何变化,只要把致力为公、一心为公的精神时刻装在心中,把致力为公、一心为公的精神时刻体现在实际行动中,那么致公精神就永远是可见的、鲜活的、具体的。

(撰稿:本片制作组,《传承》篇详细解读内容来自《中国致公党史》)

注释:

1.北京市政协文史资料研究委员会、广东省政协文史资料研究委员会编:《回忆司徒美堂老人》,中国文史出版社1988年版, 第163页,伍觉天:《司徒美堂与中国致公党》。

首页

首页  致公简介

致公简介  致公新闻

致公新闻  组织工作

组织工作  宣传工作

宣传工作  参政议政

参政议政  对外联络

对外联络  社会服务

社会服务  资料中心

资料中心  当前位置:首页 > 宣传工作 > 党史研究

当前位置:首页 > 宣传工作 > 党史研究