导读:致公党中央原副主席伍觉天同志在《从事致公党工作46年》中回忆道:“我是1946年秋到香港参加致公党中央总部工作的。而参加致公党工作却早在1942年在重庆与当时在中共南方局工作的许涤新同志一次长谈后决定的。许涤新同志与我进行了一次长谈。许涤新分析了我的亲身经历后,说明了致公党恢复组织活动后需要一些人参加工作,以便团结一切可以团结的爱国力量、化消极因素为积极因素的道理。许涤新还说,黄鼎臣也决意参加致公党的工作了,并说中共各地组织会给予致公党具体帮助,这些话,给了我信心和决心......(1946年后)连贯与我的联系,陈其尤、陈演生、黄鼎臣都知道。以后许涤新同志到了香港则由许涤新与我联系,许涤新北上后,由罗理实、饶彰风与我联系......”本期我们介绍抗战时期担任重庆《新华日报》编委、中共中央南方局干部、经济学家、致公党的老朋友许涤新同志的革命和学术生涯。

许涤新的一生,深深地刻下了中国革命现代史的烙印,他的学术生涯可以说是“熔革命家与理论家于一身,实现理论与实践的统一”。他12岁就在当时任教小学的父亲的教导下,读完“四书”、“五经”,这为他以后的学术生涯打下了语文基础。

1921年,他考进了现揭阳一中的前身揭阳榕江中学,受到揭阳第一个共产党员英文教师杨嗣震和进步同学杨石魂的教育和影响,接受了共产主义新思潮,开始走上了革命的道路。1925年大革命洪流席卷潮汕大地,许涤新在汕头教小学时参加了共产主义青年团。1926年夏,许涤新考入广州中山大学文科预科班。这时,广州已成为革命中心,许涤新参加了校内的“社会科学研究会”,他积极参加革命活动,白天忙于街头宣传和校内反右派的斗争,晚上在图书馆阅读革命书刊。1927年大革命失败,在“四·一五”广州大屠杀中,反动派追捕中山大学的党团员,他在同学掩护下离开学校,幸免于难,但被学校开除了。当时,他看到大批同志血染刑场,非常悲愤,写了一首诗:“何处是归宿?滴水归大海。波涛兼天涌,千秋永不改。”表达了他对革命的坚定信心。这年7月他考上了厦门大学,因无钱交学费,只好回到家乡,埋头读书,读了一些评论唯物主义的文章,受到启迪后,转向攻读政治经济学。

1929年8月,许涤新考入国立上海劳动大学读书。他半工半读,一边学习,一边干排字、拼版和印刷工作。当时,他决心攻读英文版三卷本的《资本论》。为了读通这部巨著,他一面学英文,一面学习有关政治经济学的书籍,为后来从事经济学的研究奠定了基础。在“劳大”期间,许涤新由杜国庠介绍参加了中国社会科学家联盟(下称“社联”),历任“社联”研究部副部长、部长和宣传部长。

1932年上海“一·二八”事变,“劳大”停课,许涤新与马纯古等创办了《社会现象》周刊,他任主编。这个刊物出版了7期就被当局封闭。“劳大”因地下党及其外围组织活动频繁,这年夏天被国民党政府下令封闭。7月,他转入上海商学院经济系学习,翌年毕业。

1933年5月,许涤新经杜国庠、蔡馥生介绍加入中国共产党。同年被任命为“社联”党团书记,次年调任中共“文化工作委员会”常委、“中国左翼文化总同盟”组织部长。在地下斗争紧张的岁月里,他继续进行经济研究工作,经常收集材料,写成文章在《东方杂志》和《新中华》上发表,用实际材料论证了中国社会的半殖民地半封建性质,指出土地革命是当时中国革命的内容。

1935年2月19日,由于叛徒告密,许涤新在上海法租界被捕,被关进苏州陆军监狱,受尽严刑拷打,但他铮铮铁骨,大义凛然,坚贞不屈,在一次绝食斗争中写诗明志;“团结如磐石,斗志似火流。怒口对狱吏,狱底不知秋。军棍与铁铐,—一身上来。最后胜利在,有谁感悲哀!”当他在狱中的废报纸上看到江西红军巳北上抗日,兴奋不已,即填《菩萨蛮》一阙:“铁流滚滚西征去,姑苏城外幽暗处。窗外月如钩,心潮万里流。春雷震狱底,狱底无秋意。壮志岂能囚?抗争不罢休!”

1937年抗战爆发不久,国民党被迫答应无条件释放政治犯。经周恩来多方努力,直到“八·—三”全面抗战开始以后,许涤新等一批共产党人才获得自由。不久,他被组织派去参加嘉兴战时服务团。11月,党又调他去武汉参加筹办《新华日报》和《群众》周刊。《群众》周刊于12月11日出版,《新华日报》于次年1月11日出版。这两个报刊的领导人是潘汉年,许涤新是《群众》周刊的责任编辑、《新华日报》编委会的委员。

1938年10月下旬,武汉沦陷,《新华日报》迁重庆,许涤新任编委和党总支书记。1940年冬他调任中共南方局宣传部秘书和统战委员会经济组长,仍负责党报和党刊的编委和撰校工作。当时,他在周恩来、董必武和叶剑英的直接领导下,以公开合法与秘密工作相结合的方法,开展宣传和统战工作,与国民党的假抗日、真反共进行了针锋相对的斗争。日寇投降前,为推动大后方经济界的民主运动,许涤新负责筹建党的外围组织“中国经济事业协进会”(下简称“经协”),以许涤新、沙千里等九人组成核心小组。1944年9月开始筹办,第二年正式成立。筹办期间,在中共南方局的支持下,他以“经协”筹委名义参加各界民主运动,发表过《对时局献言》、《我们对经济民主的九点意见》、《对经济问题的意见》,受到社会各方面的重视。周恩来曾出席“经协”召开的座谈会,给予鼓励。许涤新在筹办过程中,坚持原则性和灵活性相结合,既展开活动,又保守秘密,正确宣传我党的经济政策,搜集国统区的经济情报,开展经济界的统战工作,团结经济界的学者、企业中的职员和中小工商业者。日寇投降后,1946年春“经协”总会迁上海,在重庆、南京各设分会,直到1948年在白色恐怖下才停止活动。

许涤新在重庆《新华日报》工作期间,针对战时国统区的经济症结,主写了大量经济评论。他基本上每月写一篇社论或专论。从1942年至1945年,他在繁忙工作和疾病困扰中先后写成《战时中国经济轮廓》、《中国经济的道路》、《现代中国经济教程》等著作。这对于提高国统区人民群众的政治觉悟起了积极作用,也成为解放后研究旧中国经济的重要资料。

1946年夏,许涤新随中共代表团到上海,住马思南路周公馆,任中共上海工作委员会财经委书记。在离开重庆之前,他曾向中共南方局提出建议:国共谈判破裂后,有必要在上海设立一个联络点,办一个民营的通讯社,以便搜集国统区的经济情报。这个建议得到南方局的批准,到上海后他就筹办“上海现代经济通讯社”。这个通讯社以民营名义招股集资,筹到一笔款子作为开办费,聘请杨荫溥教授为社长,娄立斋为总编辑。他们都是新闻界的知名人士。这个通讯社当时实际上是中共在上海的一个隐蔽哨所,一直坚持到上海解放才结束活动。

1946年10月,国共谈判破裂,中共代表团疏散干部,周恩来即派许涤新去香港,继续从事宣传和统战工作。许任中共香港工委委员、财经委书记、《群众》周刊及《华商报》编委。财经委为解决由上海撤退至香港的部分干部的生活费,办了一家新侨粮食行和新联公司,具体业务由梁隆泰和王斗充负责。

为了打开香港的工商界统战工作,宣传中共的新民主主义政策,许涤新领导赵元浩等创办经济导报;还领导统战小组的周仁、何平等组织工商俱乐部。这个俱乐部推举爱国人士黄长水出面,在香港政府注册,成为公开合法的团体。从1948年春开始,每周四聚餐一次,每次都请著名经济学家和有代表性的企业家讲话,如马寅初、胡愈之、章乃器、侯德榜等,许涤新、章汉夫也常在聚餐会上讲话。从上海来的工商界知名人士盛丕华、包达三、贺延芳也被邀来谈工商问题。参加聚餐会的人数经常超过200人。特别是在1948年下半年,解放军捷报频传,聚餐会开成祝捷会。每次专题讲话和餐会情况,都在《华商报》、《经济导报》刊出。中共在解放区的新民主主义经济政策,以及国民党的政治、经济、军事等各方面崩溃的情况,通过俱乐部在香港传播出去,因此会址曾受到港英政府的检查和骚扰。在此期间,许涤新还撰写出版了《官僚资本论》和《新民主主义的经济政策》,揭露国民党的反动政治、经济政策,宣传我党的新民主主义理论,没收官僚资本、保护民族资本等政策。这两本书是广大读者在革命形势转变关头所急需的读物。

1949年4月,许涤新从香港到北平,5月和潘汉年、夏衍一起随第三野战军进入上海,协助陈毅市长从事上海接管工作。他先后担任上海军管会接管委员会第一副主任、华东财委、上海市财委副主任、中共上海市委委员、统战部部长、上海市政府秘书长、上海市工商局长及复旦大学经济所所长等职。

上海是中国最大的工商业城市,解放初期遗留下一个破烂摊子,物价飞涨,投机倒把活动猖獗,许涤新协助陈毅、潘汉年进行没收官僚资本、打击投机倒把、收购产品、恢复和发展生产等工作。同时做好民族资本家的思想工作,使一些逃到香港的资本家陆续回沪,这对恢复国民经济起了重要作用。从1941年周恩来要许涤新做民族资产阶级的统战工作开始到全国解放初期,他参加了对资本主义改造的全过程。

1952年初冬,许涤新调北京工作,先后担任中央统战部的秘书长、副部长、兼中央工商局局长、中财委六办主任、国务院八办副主任(这两个办公室都是专管“资改”工作)、全国工商联副主任委员。1953年党在过渡时期总路线公布前后,他在周恩来、陈云、李维汉领导下,为变革资本主义生产资料所有制进行了大量调查研究,参与制订“资改”方针政策,起草文件、条例。在这期间,他曾两次列席中央政治局讨论“资改”的会议,还受到毛主席的接见。

以后,许涤新运用马克思主义的原理,结合中国资本主义改造的实践,写了不少有关“资改”的文章,对于各种形式的国家资本主义经济的性质与作用,作了比较精辟的阐述。他在总结资本主义改造的经验中既指出了成就也谈到缺点。如1980年他在《党史资料》上发表的《党对资本主义工商业实行利用、限制、改造的伟大成就》和1982年发表的《中国国民经济的变革》等著作中,既肯定了50年代改造的伟大成就,又指出由于“时间短促,主观上要求过急”,三大改造原定10年到15年完成,实际上不到4年就提前完成了,以致工作粗糙,产生不少后遗症,是违反客观规律的结果。

“文革”期间许涤新被揪斗一年半,关入“牛棚”五年半,受到残酷斗争和迫害。但他仍然关心党和国家的命运,对党和社会主义的信心始终坚定。1971年林彪事件以后监禁生活稍为改善时,他争取得到了3本《资本论》。他完全不顾关在“牛棚”的痛苦,白天劳动,晚上坚持读书、写笔记。他历经艰辛,写了45万字的读《资本论》的笔记,后来经过3次修改,写成《论社会主义的生产、流通与分配》一书,于1979年出版,1984年修订后再版。

1977年7月,许涤新以古稀之年出任中国社会科学院经济研究所所长,次年任社科院副院长。他把精力投入到发展经济科学和培养新生力量中。在繁忙的社会活动中,他仍坚持按计划完成著作,常写稿到深夜。每当朋友劝他注意休息时,他却回答说“‘四人帮’剥夺了我10年的工作时间,过了70的人,余年是有限的了,更要抖擞精神,向自己的生命夺取时间,为社会主义增添一砖一瓦”。“文革”后10年,他的学术生涯如老树繁花,硕果累累。

从1980年开始,许涤新还组织成立了港澳经济研究中心,着手对香港、澳门的经济进行了研究,为香港和澳门回归祖国做了一定的工作。1983年,英国政府制造“九月风暴”,造成香港股市暴跌,港元下滑,人心惶惶,却反口诬说是由于中英谈判收回香港所引起的。当时正在访港的许涤新即严正指出:香港当局应对港元汇价下跌负责,因为钞票是你们发行的。香港各界人士也纷纷激烈批评英国打“经济牌”不惜损害香港经济的做法。

许涤新除研究经济之外,还喜爱文学,爱好诗词,擅长书法。他在文艺方面的著作有《百年心声》——民主革命诗歌集、回忆录《永怀集)、自传《风狂霜峭录》。

1982年他退到第二线后,还任中国社会科学院顾问、汕头大学第一任校长(后为名誉校长)、中国人口学会会长、《资本论》研究会会长、生态经济学会会长。

许涤新是中共“八大”代表,第一、三届全国人民代表大会代表和第五、六届全国人大常务委员,中国民主建国会中央副主席。

1988年2月8日,许涤新同志积劳成疾,因病逝世。邓颖超在为他召开的追悼会上,握着许的夫人方卓芬的手说:“涤新同志为党做了很大的贡献,尽到了他自已最大的努力。”

(中共揭阳市委宣传部供稿,有删改。转自https://business.sohu.com/20070327/n249009100.shtml

)

相关链接:

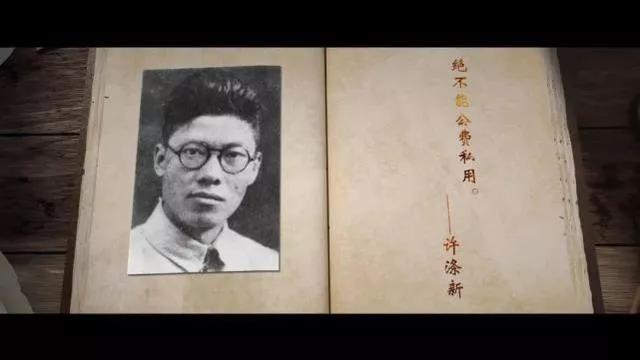

重庆红色故事50讲之四十九丨绝不能公费私用——许涤新

1999年5月下旬,中共中央南方局成立60周年纪念活动在重庆举办,许多南方局老同志专程从北京赶来祝贺。同行的人当中,有一个人格外引人注目,他身形单薄,比一般人矮出一头,身体严重佝偻。后来大家才知道,此人是被南方局老同志亲切地称之为“小火车”的许嘉陵。而他的身体之所以会落下残疾,这还要从他的父亲——许涤新说起。

1939年9月25日,许涤新迎来了自己的长子许嘉陵。新生命的到来,为许家带来不少欢笑,可是好景不长,过去多年的地下工作和国民党监狱生活,让许涤新落下了肺结核病,严重时甚至口吐鲜血。周恩来和董必武得知后,让旧疾复发的许涤新立刻停止工作,到重庆郊区找个安静的地方休养。

为了方便看病,许涤新一家在歌乐山高店子附近安顿下来。休养期间,凭着求学时期对政治经济学兴趣和对《资本论》的研究,许涤新开始认真思考“政治经济学中国化”的问题。

他认为,恩格斯提出的广义政治经济学,是解决“政治经济学中国化”的科学途径。周恩来得知后,对他的想法十分鼓励,于是他暗下决心,要写出一部马克思主义的普遍真理同中国具体情况相结合的、按历史阶段发展的广义政治经济学。此后,许涤新身体稍有恢复,便马上投入工作,病痛复发,就躺在床上,背着妻子偷偷写书。

1946 年,《中国经济的道路》 一书在全国出版发行,仅两个月,首印书籍便销售一空。在国民党查禁之前,该书先后印刷7次,成为当时热销一时的畅销书,被经济学界誉为“马克思主义经济理论中国化”的扛鼎之作,为后来国家经济理论研究奠定了重要基础。

1946年10月底,为了打开对香港工商界的统战工作局面,许涤新前往香港宣传我党的新民主主义政策,许涤新于1947年1月领导创办《经济导报》,为宣传党的经济政策,团结海内外工商界,开展统战工作,发挥了很大作用。1月31日,香港版《群众》周刊创刊号出版,许涤新任编委,此后经常为《群众》撰稿,两年中共计为《群众》周刊撰写经济论文约50篇。

几经辗转奔波,让许涤新一家的生活颇为艰苦,儿子许嘉陵的病也一直没有得到及时有效治疗。1947年,许嘉陵病情恶化,经医生诊断,许嘉陵必须马上手术,否则后果不堪设想。当时,许涤新负责掌管中共香港工委财经委的经费,面对高昂的手术费用,有人建议从公家经费中借用一笔钱,赶紧给孩子治病。许涤新坚决不同意,他认为,个人用公家的经费是犯罪行为,自己绝不会那样做。后来,在朋友的支援下,许涤新终于凑得 400 元港币,为儿子交了第一次手术费。手术后,许嘉陵身体内的结核病菌虽被消灭了,但由于治疗太晚,落下了终身残疾,再无根治的可能。

多年后,已是垂垂老者的许嘉陵,道出了对父母当年选择的深深理解。“父母在革命战争年代严于律己,造成了我的终身残疾,但父母的这种精神,却是留给我一生的宝贵财富。”许涤新辗转大江南北,从事新闻宣传、统战、财经等系列工作,为革命事业作出突出贡献,但却严于律己、拒用组织经费为儿子治病,这种一心为公的精神值得钦佩。

首页

首页  致公简介

致公简介  致公新闻

致公新闻  组织工作

组织工作  宣传工作

宣传工作  参政议政

参政议政  对外联络

对外联络  社会服务

社会服务  资料中心

资料中心  当前位置:首页 > 宣传工作 > 党史研究

当前位置:首页 > 宣传工作 > 党史研究