编者按:抗战期间,致公党领导人在重庆与中共南方局建立了密切的联系。在中国共产党的帮助下,致公党于1947年5月在香港举行了第三次代表大会,实现了致公党从旧民主主义政党向新民主主义政党的伟大转折。1948年“五一口号”后,致公党领导人陈其尤、黄鼎臣等人陆续应邀北上参加新政协会议的筹备和召开。本文系穗致宣为纪念这段历史所作,共分三期刊登。

一、指引:中共南方局为致公党重组指引道路

抗战初期,致公党领导人陈其尤因向蒋介石直言相谏、揭露孔宋家族发国难财被长期羁押。1942 年初,刚被转至重庆软禁不久的陈其尤一天在朝天门一带散步时,突然看到开设在重庆林森路303号的黄鼎臣诊所的招牌,遇到了少年时代的好友、时任新华日报社医药卫生顾问的黄鼎臣。由于诊所也是中共重庆办事处与党外人士秘密联系活动的地方之一,他不久就在这里就遇到了新华日报社秘书长徐迈进,从此开始接触中国共产党人。在此后的三年中,陈其尤在黄鼎臣诊所里,经常能够见到八路军办事处和中共中央南方局的负责人,与他们深度交流。他们不仅给陈其尤讲述中国共产党抗日民族统一战线方针和八路军、新四军在敌后英勇抗击日寇的事迹,而且介绍其阅读《新华日报》和《群众》等宣传中国共产党主张的进步报刊。由此,陈其尤开始对中国共产党领导的新民主主义革命有了崭新的认识。特别是1944 年抗战即将胜利之际,中共南方局曾通过黄鼎臣向陈其尤建议:“中国致公党是华侨爱国力量的一个基础组织,恢复致公党的活动,对海外华侨的爱国行动具有一定的影响。”“致公党应尽快恢复起来并多做工作,以便为战后实现和平民主及复兴祖国的建设事业发挥更大的作用。”这些指引方向的话语促使陈其尤开始认真思考抗战胜利后的中国致公党应走一条什么样的路以及如何改组和发展等重大问题,为中国致公党的重建奠定了思想基础。伍觉天同志这段时期也在重庆,南方局许涤新同志也鼓励他积极参与到中国致公党的重建工作中来。

1941年国民党同室操戈发动“皖南事变”,引发海内外极大关注和担忧。致公党元老司徒美堂先生代表北美华侨致信国共两党领导人呼吁国共团结抗战,毛泽东代表中共复信美堂先生表明中共坚持抗战到底,而蒋介石深恐此事影响华侨对国民政府抗战的支援,邀请美堂先生回国出席国民参政会。美堂先生为了考察国内抗战情形以及团结带领广大华侨继续支持抗战,几经辗转回到国内,于1942年3月9日到重庆,直到1943年2月才从重庆返美。在重庆生活期间,他通过广泛接触各方人士深入认识了解了国民党政府的反动腐败和消极抗日的本质;在与周恩来、董必武等南方局领导人的交往中,了解了共产党领导人民军队坚持抗战的真实情况,建立了对共产党的信心,为最终选择与中国共产党合作奠定了思想基础。为了接通侨汇,避开国民党政府的盘剥,解决广大侨眷生活困难的问题,美堂先生还在重庆创办了华侨兴业银行。

重庆林森路303号的黄鼎臣诊所,为中共南方局与党外人士秘密联系活动的地方之一。这是当年林森路街景旧照。来源:致公党中央网站

黄鼎臣当时在《新华日报》上投放的广告 来源:重庆社会主义学院周巧生提供

1942年3月9日,司徒美堂和儿子从桂林乘飞机到了重庆。次日,中共驻渝八路军办事处代表周恩来、董必武、邓颖超前往探望;五天后,八路军重庆办事处为司徒美堂举办了隆重的欢迎大会。当司徒美堂一行来到办事处门口时,周恩来等早已在那里恭候了,双方握手寒暄后拍下了一张珍贵的合照。这张照片至今都挂在重庆八路军办事处旧址里,供游人参观!来源 | 中国政协文史馆

二、重组:粤港组织筹备重建中国致公党

1945 年,抗战胜利后,中国面临着两种前途、两种命运的艰难抉择。中国共产党为实现和平民主做出了极大的努力,而国民党却妄图通过美帝国主义的帮助发动内战,消灭中国共产党,继续维持独裁统治。在中国共产党的鼓励和支持下,各方民主人士纷纷要求在新的政治格局中参与国家民主化建设。他们在重庆、上海等地先后发起新的党派组织,积极参与爱国民主运动,希望战后中国实现和平建国、民主建国。

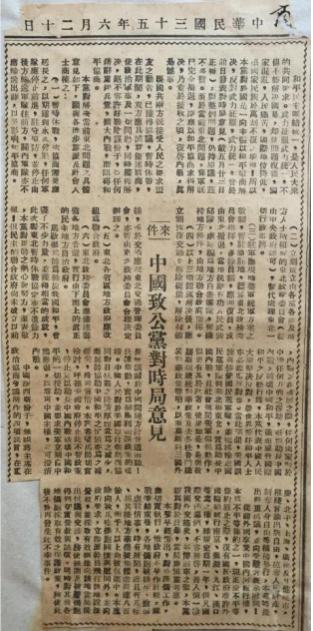

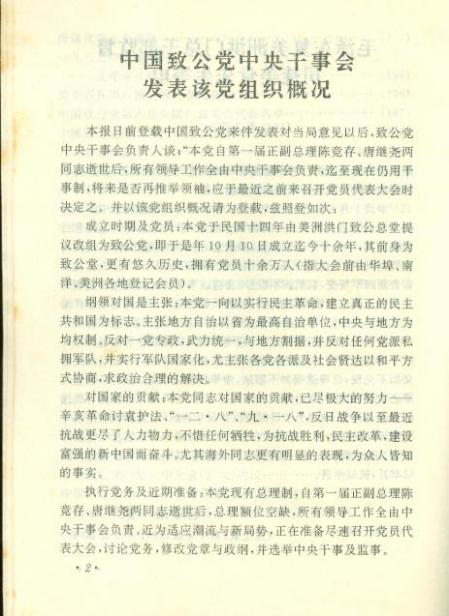

1945 年底至1946 年初,陈其尤、黄鼎臣、伍觉天等同志回到香港,与坚持在港工作的致公党秘书长陈演生和钟杰臣、严锡煊等会合,以陈演生的香港九龙弼街汉生隆糕粉厂为活动中心(这里也是致公党中央迁移香港后的机关所在地),在香港和广州两地积极开展恢复致公党组织的各项准备工作:(1)恢复致公党中央党部。由陈其尤、陈演生、黄鼎臣、伍觉天等负责内部事务及与中共、各民主党派进行联系,以取得各方面的同情和支持;由陈演生等负责以中央党部名义同海外各地组织联系,并征求各地组织对于恢复致公党组织活动的意见及要求;(2)成立党务整理委员会,重新登记党员,并着手起草党纲党章及其他文件,以确定党的新宗旨及行动方针;(3)以致公党中央党部名义向社会公开表明致公党的国是主张。1946 年6月20日,中国致公党中央干事会在香港《华商报》发表《中国致公党对时局意见》,声明致公党愿与为和平民主建设新中国而奋斗的任何党派携手合作。1946 年7 月6 日,中国致公党中央干事会在香港《华商报》发表《致公党组织概况》,介绍致公党的演变历史,肯定了致公党对辛亥革命和抗日战争的贡献,说明其政治纲领和国是主张:“本党一向以实行民主革命,建立真正的民主共和国为标志。”向海内外发出呼吁,为适应战后的民主潮流和新局势,准备迅速筹备召开党员代表大会, 讨论党务, 修改党章与政纲, 选举中央干事, 进行组织上的改组。《致公党组织概况》发表后,很快得到美洲、南洋一些组织的拥护和响应。中央干事会恢复了同五大洲致公党组织的联系,各地组织成立“整理委员会”,重新登记党员。1946 年底,致公党中央准备召开第三次全国代表大会,中心任务是改组致公党,因此中央干事会组织人力起草党纲党章及其他文件,以确定党的新宗旨及行动方针、政策等。正是在这种历史背景下,致公党中央组建了致公党广州支部,利用地缘相近的优势,作为致公党中央党部的有力支援,承担为恢复中国致公党组织起草新党章等文件的任务。

香港九龙弼街汉生隆糕粉厂 来源:陈演生后人提供

《中国致公党对时局意见》 来源:中国致公党中央档案室

《致公党组织概况》 来源:《中国致公党文件选编(上)》

1946 年冬, 致公党广州支部成立, 主任委员为任洪,委员有阮耀民(阮哲民)、俞安本。支部成立不久, 便受致公党中央党部的委托承担起为恢复中国致公党组织、召开第三次全国代表大会(简称“三大”)而起草新党章的任务。关于这段历史,任洪有过回忆:“1946 年底致公党中央已准备召开第三次全国代表大会, 中心任务是改组致公党, 因此起草新党章是最重要的内容。当时黄鼎臣把这个任务交给广州支部。我们在接受这个任务时, 感到既艰巨又光荣,表示一定要完成任务。”

雷荣珂 来源:致公党中央党部旧址陈列馆

广州支部对起草新党章进行过多次讨论,根据黄鼎臣传达的上级精神,要改组致公党,为实现新民主主义制度而奋斗,对党的性质、任务、发展方向、党员等内容都认真研究,在中山大学政治系教授雷荣珂的指导下,由就读于该系的二年级学生阮耀民负责执笔。中山大学是华南地区的革命摇篮,有不少中共地下党员及进步人士采用各种形式在校内开展活动。在起草过程中,曾参阅《中国共产党章程》及一些民主党派的章程,吸收了这些文件的精神,并得到雷荣珂的具体指导,初稿拟就后经广州支部反复讨论修改,由黄鼎臣、伍觉天审阅定稿,最后由广州支部油印带到“三大”讨论。

由于当时致公党组织在国内还比较陌生,为扩大宣传,广州支部把致公党过去有关时局的声明,编成《中国致公党文献汇编》,并以油印的32 开小册子形式印制不定期综合性刊物《致公》。部分刊物交由黄鼎臣转发各地,取得了较好影响。

1947年2月,在粤港两地致公党人的努力下,致公党恢复组织的工作基本完成,并在中国共产党的指导下,为召开“三大”做好了思想上、政治上和组织上的准备,于2 月10 日发出召开“三大”的通告。

首页

首页  致公简介

致公简介  致公新闻

致公新闻  组织工作

组织工作  宣传工作

宣传工作  参政议政

参政议政  对外联络

对外联络  社会服务

社会服务  资料中心

资料中心  当前位置:首页 > 宣传工作 > 党史研究

当前位置:首页 > 宣传工作 > 党史研究