童明

今年是中华人民共和国成立75周年,也是中国人民政治协商会议成立75周年。在过去的75年里,人民政协作为中国特色社会主义制度的重要组成部分,始终坚持团结和民主两大主题,充分发挥了政治协商、民主监督、参政议政的职能作用,为推动国家的政治、经济、文化和社会发展作出了不可或缺的贡献。

回首再看中国人民政治协商会议(以下简称“人民政协”)第一届全体会议,与其他党派相比,致公党参加会议的名单颇有些不同,本文也以此为中心,展开讨论关于此次会议上致公党代表名单的几个问题。

1949年6月15日至19日,新政协筹备会首次会议在北平召开。

从新政协筹备会到人民政协一届一次会议,期间一共开了三个会,分别是新政协筹备会、人民政协第一届全体会议和人民政协第一届全国委员会第一次会议。

参加新政协筹备会的致公党代表一共四名:陈其尤、黄鼎臣、官文森与雷荣珂。

参加人民政协第一届全体会议的致公党代表一共五名:陈其尤、黄鼎臣、官文森、雷荣珂与严希纯。

当选全国政协委员并参加第一届全国委员会第一次会议的致公党党员两名:陈其尤与陈演生。

在《新政治协商会议筹备会组织条例》中明确了新政协筹备会的中心任务包括:(1)商决并邀请参加新政治协商会议的单位及代表;(2)决定新政治协商会议的开会时间、地点、议程;(3)拟定新政治协商会议组织条例草案;(4)制定共同纲领草案;(5)提出建立中华人民共和国政府的方案。

围绕上述中心任务,新政协筹备会分为了六个小组[1],陈其尤作为致公党首席代表,自然参加了第一小组(拟定参加新政治协商会议之单位及其代表之人数)的工作,此外,他还参加了第四小组(拟定中华人民民主共和国政府方案)的工作;雷荣珂参加了第二小组(起草新政治协商会议组织条例)的工作;黄鼎臣参加了第三小组(起草共同纲领)和第五小组(起草大会宣言)的工作。此外,据黄鼎臣回忆,致公党的代表还有幸参加国旗、国徽方案的审查选定工作。[2]

1949年6月18日,第三小组讨论《共同纲领》起草事宜

1949年9月21日至30日,中国人民政治协商会议第一届全体会议在北京召开,大会设立了六个分组委员会,雷荣珂参加政协组织法草案整理委员会;严希纯参加共同纲领草案整理委员会;黄鼎臣参加宣言起草委员会;陈其尤参加国旗国徽国都纪年方案审查委员会;此外,司徒美堂作为华侨民主人士代表参加了政府组织法草案整理委员会。9月24日,陈其尤代表致公党在全体会议上发言,表示:“本党因为历史关系,党员多为华侨,今后,我们愿尽最大的努力,推动侨胞各尽所能为新民主主义的祖国的建设而共同奋斗”。在此次会议上,致公党还以党派名义递交了一份《由中央人民政府研究和实行护侨政策案》,这是人民政协历史上最早的党派提案。

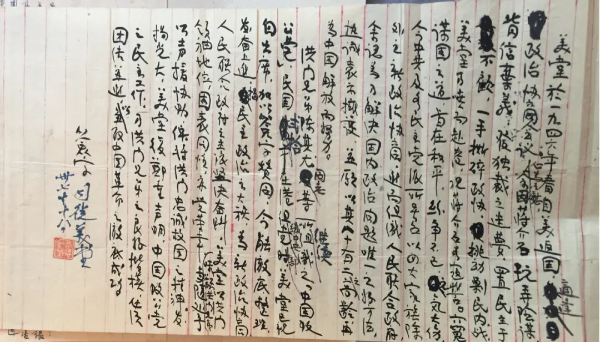

1949年9月22日,《人民日报》刊载了中国人民政治协商会议第一届全体会议代表名单,其中中国致公党一栏的内容为:“一一、中国致公党(正式代表六人,候补代表一人,内缺二名)陈其尤、陈演生、黄鼎臣、雷荣珂、严希纯。”但在9月24日的《人民日报》上,以《新华社重要更正》为标题,对致公党代表的名单进行了修改:“二十日播‘中国人民政治协商会议第一届全体会议各单位代表名单’第一一、中国致公党代表名单有误,特更正如下:一一、中国致公党(正式代表六人,候补代表一人,内缺二名)陈其尤、黄鼎臣、官文森、雷荣珂、严希纯。”对比两份名单,总人数都是五人,都是“内缺二名”,五人名单中有四人是相同的,唯一不同的是更正后的名单中用官文森替换了陈演生。

1949年9月24日《人民日报》头版登载《新华社重要更正》,更正致公党参加新政协名单。

众所周知,新政协代表的每一个名额都是经过极其慎重讨论和充分协商后才能确定的,对于所有参会单位而言,每个名额都如同珍宝,备受重视。在最终公布的参会名单中,只有两个单位没有用满全部名额(另外一个是三民主义同志联合会,内缺一名候补代表),反观致公党,不仅仅没有用满名额,反而是“内缺二名”。这个名单后到底隐藏了什么玄机呢?

从最终公布的名单看来,似乎致公党一直就是“内缺二名”,只不过是用来自南洋的官文森在最后时刻顶替了陈演生。但事实上,对于致公党内的南洋代表人选,致公党最晚在1949年1月已经有了初步安排,据致公党广东省委会党史资料显示,致公党中央秘书处秘书长陈演生在1949年1月12日写给致公党马来亚负责人之一的叶蔼廷的信中称“其余本党代表尚有数名(逸民同志亦为南洋代表之一)亦准备不日北上”。这里的逸民同志就是后来曾经担任致公党中央常委兼秘书长、致公党广东省委会主委的郑天保。此时的他是马来亚总支部的党员。不过这一决定后来发生了变化,2月15日,致公党中央决定派一名“老成持重者”为南洋代表,决议由63岁的官文森为新政协代表北上出席会议。3月22日,官文森在给陈演生的信中表达了当选新政协代表的激动之情:“文森敢不竭尽驽骀以副(符)雅望也”。也就是说,官文森的代表资格,最晚到1949年3月,已经完全确定,所以并不存在取代陈演生之说,更正后名单中增加了官文森的名字应是此前名单遗漏了官文森所致。

再把问题聚焦回陈演生。陈演生是老致公党员,从致公党“二大”开始担任致公党领导机构的秘书长一职长达三十年之久,在党内拥有极高的威信和声望,他当选新政协代表属于理所当然。那为何更正后的代表名单中没有了他的名字呢?这需要从当时的历史环境说起,新政协筹备召开的1949年,尤其是这一年下半年,中国大部分地区已经解放,但对于当时着力点在粤港地区的致公党来说,却是最为忙碌的时候。陈其尤等人已经北上,在香港的致公党中央党部内外联络几乎都是由年逾七旬的陈演生承担,尤其是和一些老洪门、帮会的联系,更是非陈演生不可,此时的他根本无暇分身前往北京参加会议,所以陈演生不得不从代表名单上撤下来。

但如此宝贵的名额怎么可以轻易空缺出来,据《中国致公党简史》所述:“陈演生因留守香港致公党总部,未能出席会议,通知伍觉天北上参加会议,也因香港总部工作繁重决定留守香港,未能成行”,也就是说,在陈演生确定不能参加新政协之后,致公党曾计划协商由伍觉天来替代陈演生的名额。1949年8月18日,新政协筹备会常委会秘书长李维汉在新政协筹备会各单位首席代表座谈会上作《新政协代表单位名单协商经过情形》报告,其中提到“至于名单的变动,仍随时有,如今天即有新闻界金仲华、陆诒的变更以及致公党陈演生、伍觉天的变更。名单还不免有变动,要等筹备会常委会开过之后,才能做最后的决定。”这里就提到了陈演生与伍觉天之间的人员交替。在致公党广东省委会以及广东省立中山图书馆特藏部均收藏了一本伍觉天在1988年撰写的回忆录,名为《从事致公党工作46年》,其中提到:“(一九四九年)八月间突然接到北京来电,要我北上参加政治协商会议,当时我如果突然离港,许多由我作单线联系的工作就不可能继续,并且由陈演生一人独负中央总部留下的繁重工作也是不可能的,为此,经过商议,决定让我留在香港工作。”

至此,我们基本上可以还原伍觉天计划更换陈演生名额的过程:

在1949年6月19日由新政协筹备会第一次全体会议通过的《关于参加新政治协商会议的单位及其代表名额的规定》第四条明确指出:“各单位代表名单除因特殊情形经常务委员会同意者外,须于七月十五日以前向新政治协商会议筹备会常务委员会提出。”所以在7月15日之前,经过反复协商的致公党代表名单一定已经确认,此时的名单中正式代表仍为陈演生与其他五人。到了八月份,虽然已经超过了此前约定的新政协代表名单的提交时间,但限于陈演生无法北上的现实情况,致公党向新政协筹备会提出了用伍觉天替换陈演生的方案。这一方案最终得到了通过,李维汉在8月18日的新政协筹备会各单位首席代表座谈会上亦提到了此事。伍觉天遂在“八月间突然接到北京来电”,要求他去北京参加新政协,遗憾的是伍觉天最终也未能成行。

根据新政协筹备会通过的《关于参加新政治协商会议的单位及其代表名额的规定》:“每一单位,其代表名额满10人或10人以上者,要推荐候补代表2人,其代表名额不足10人者,推荐候补代表1人”,致公党原计划有6名正式代表,则需要推荐候补代表1名,新政协候补代表可以列席会议,“正式代表和候补代表的差别只是个表决权的问题,但是新民主主义的议事精神不在于最后的表决,主要是在于事前的协商和反复的讨论”(周恩来《关于人民政协的几个问题》(1949年9月7日)),那么,致公党缺额的候补代表原定是谁呢?

根据目前收集到的资料,可以确定此人原定的是甘善斋。

甘善斋,广东紫金人,1924年,19岁的甘善斋来到吉隆坡开始从事教育工作。抗战爆发后,出任南洋英荷两属惠州同侨救乡委员会委员兼书记员,积极支持家乡抗战。在1947年召开的致公党三大上,当选为致公党中央执行委员会执委。支持甘善斋是候补委员的依据主要有以下三点:

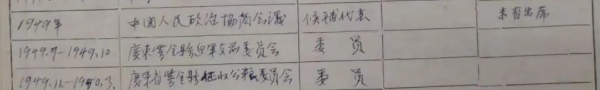

1、在致公党广东省委会存档的党史资料中,有一份甘善斋填写的个人履历表,其中清楚的填写了“中国人民政治协商会议候补代表”。这是甘善斋填写的档案,可信度极高。

甘善斋履历表(部分),致公党广东省委会藏

2、作为事件亲历者,1984年,黄鼎臣回忆道:“在筹备会第一次全体会上又通过了致公党参加新政协的正式代表六人,候补代表一人,正式代表是陈其尤、陈演生、黄鼎臣、官文森、雷荣珂、严希纯。陈演生同志因留守香港总部未能北上。候补代表一人因在广东东江也未能北上。”这里的东江所指的应该是1949年设立的“东江专区”,此时甘善斋担任紫金县迎军支前委员会委员,而紫金县当时正好属于东江专区管辖。

3、新政协筹备会在1949年8月31日与致公党中央的代电中,提到了经筹备会常务委员会第四次会议通过的致公党中央参会代表名单是陈其尤、陈演生、黄鼎臣、官文森、雷荣珂、严希纯,候补代表是甘善斋。

之所以在《人民日报》发布的名单中致公党只列了五名人员的姓名,也和此次大会崇尚务实的原则相契合。1949年9月7日,周恩来在人民政协第一届全体会议召开前向政协代表做报告时提名标准:“参加的代表,一般的都请他们到会,不要只是列名,否则就不能集中大多数人的意见。因此,原则上能够来的才确定他为代表,不能来的就不提名。”对于这些情况,致公党与中国共产党等其他代表团体作了充分交流,也终因为了配合广东地区的解放工作,无奈作出了缺额两名的牺牲。但回望这段历史,这种牺牲是值得的,陈演生留守香港,有力地配合了致公党在内地的活动和加强了海外联络;伍觉天在广州解放期间,多次出面与盘踞广州的帮会沟通,为确保广州解放后的稳定发挥了重要作用;甘善斋在东江配合解放军开展支前、征收公粮等工作,为解放军的行动提供了坚实的保障。

司徒美堂作为一名老洪门,长期以来一直关心着致公党的发展。1948年10月18日,他发表了《拥护中国共产党召开新政治协商会议的声明》,“洪门兄弟陈其尤同志等所继续组织之中国致公党……今能彻底整理,发奋上进,揭民主大旗,为新政治协商、人民联合政府之主张坚决奋斗”,并且给中国致公党发去声明,率领美洲洪门致公党合并归入致公党,担任“中国致公党驻美洲总支部主席”。这一举动得到了李济深、陈其尤领导下的中国致公党的热烈欢迎。

1948 年 10 月 18 日,司徒美堂签署拥护中国共产党召开新政治协商会议的声明。(来源:中国致公党中央党部旧址陈列馆)

1949年1月6日,司徒美堂、萧重光以中国致公党美洲总支部名义通过《华商报》向毛(泽东)主席、周(恩来)副主席、朱(德)总司令发去贺电,祝贺人民解放军在解放战争中的节节胜利,贺电中说“本总支部同人誓为后盾”,更是致公党驻美洲总支部对中国共产党领导下的解放战争的最坚定的承诺。

同年9月4日,司徒美堂从美国回到北京参加新政协筹备会第二次会议,在北京的致公党工作人员给司徒美堂组织了欢迎会,在会上,司徒美堂再次对致公党的党务工作提出了期望:“这几年由于国内同志的努力奋斗,党务是发展了,政治威信是提高了……现在大家齐集北平,与各民主党派共商建国大计,希望海内外同志在中国共产党和毛主席领导下,共同努力,参加建设人民共和国的伟大事业”。

司徒美堂作为党内元老,对致公党的发展关心备至,而致公党内对他也是尊崇有加。

1949年1月20日,毛泽东主席致电给尚在美国的司徒美堂,“至盼先生摒挡公务早日回国,莅临解放区参加会议”。第二天,致公党中央也致信给司徒美堂,请致公党驻美洲总支部推选出参加新政协的代表人选,收到信之后,致公党驻美洲总支部很快召开了会议,推举了包括司徒美堂在内的新政协代表名单,并于2月4日呈报给致公党中央备案。

5月,致公党第三届中常会第一〇五次会议上,进一步讨论了“司徒美堂仅代表本党抑以美洲华侨代表出席新政协案”,根据会议记录,当时的决议是“函其尤同志就近查明速复”。

在当时的历史背景下,新政协的代表是以协商的形式产生于新政协召开前,相比于在香港的致公党中央,早已北上的陈其尤与中国共产党有着更多的沟通,他与同在北京的致公党主席李济深[3]也会交流方便,所以对于这样的问题,询问北京的陈其尤是很好的选择。不过遗憾的是,因为资料的缺失,我们暂无法了解到更多的后续沟通的细节,但结合司徒美堂最终代表华侨出席政协会议,结合当时的历史背景,或许可以做出一些合理的推测:

海外华侨民主人士这个界别,在参加新政协筹备会的23个单位中,原来的名称是“南洋华侨民主人士”,因南洋华侨响应“五一口号”者最众且最为广泛,但在1948年11月,这个界别被更名为“海外华侨民主人士”,显然,作为海外华侨最为集中的两个区域,南洋与美洲都不应该被忽视。在新政协筹备会的这个界别中,一共7名代表,只有司徒美堂和陈其瑗是美洲华侨代表,其余五人都来自南洋。此外司徒美堂在此七名代表中,作为最为著名的美洲侨领,参加华侨民主人士界别更能体现此界别的代表性与广泛性。因此最后司徒美堂经过商议以美洲华侨代表的身份出席中国人民政治协商会议第一届全体会议就尘埃落定。

【注释】

[1]在筹备会常委会领导下成立6个小组:第一组,拟定参加新政协的单位及其代表名额和名单;第二组起草新政协组织条例,第三组起草共同纲领;第四组拟定中华人民共和国政府方案;第五组起草大会宣言;第六组拟定国旗、国徽及国歌方案。

[2]《黄鼎臣纪念文集》编委会编:《黄鼎臣纪念文集》,北京:华文出版社,2000年9月,第274页。

[3]李济深于1947年致公党三大选举为致公党中央主席,由于李济深正与国民党中几个反对蒋介石独裁统治的派别商议组成一个“国民党革命委员会”,李济深以致公党主席身份出现颇有不便,因此致公党的一切活动均由陈其尤“以主席之资格”出面。

首页

首页  致公简介

致公简介  致公新闻

致公新闻  组织工作

组织工作  宣传工作

宣传工作  参政议政

参政议政  对外联络

对外联络  社会服务

社会服务  资料中心

资料中心  当前位置:首页 > 宣传工作 > 党史研究

当前位置:首页 > 宣传工作 > 党史研究