东江纵队是在抗日战争时期,中国共产党在广东省东江地区创建和领导的一支人民抗日军队,是开辟华南敌后战场,坚持华南抗战的主力部队之一。纵队是在曾生、林平(尹林平)等主要领导带领下,从无到有、从小到大发展起来的抗日武装力量,其开辟的华南敌后战场成为“敌后三大战场”之一。1945年,朱德同志在中共七大军事报告《论解放区战场》中将华南抗日纵队(包括东江纵队、琼崖纵队、珠江纵队、韩江纵队和广东人民抗日解放军南路人民抗日游击队)和八路军、新四军并称为“中国抗战的中流砥柱”。东江纵队活跃在包括香港在内的东江流域,成为中国共产党把抗日游击战争从农村推进到敌占区的香港及沿海城市,成功地创造了大城市和沿海抗日游击战争的典型范例,并且在香港沦陷后发挥了独特作用,营救了何香凝、柳亚子、茅盾、邹韬奋等一大批中华民族精英和国际友人,保护了香港与内地的抗日交通线,为反法西斯战争的胜利作出了不可小觑的贡献。东江纵队组成人员中,知识分子多,港澳同胞多,归国华侨多,女战士多,政治素质、文化素质较高并有广泛深厚的群众基础,因此东江纵队除了积极联合国民党共同抗战外,还把统一战线的工作重点放在团结爱国民主人士、华侨、港澳同胞和国际友人方面,不断发展人民的抗日力量。而中华人民共和国成立前的中国致公党,主要活动在中国香港和海外,在海外侨胞和东江地区群众中有一定的影响力。笔者最近在党史研究工作中,收集了部分致公党人参加东江纵队或东江抗日的史料,现特地整理,以展现致公党人以实际行动进行抗日的风采。

一、官文森:组织文森队东江抗日,队员们巾帼不让须眉

官文森

官文森(1886—1957),广东惠阳人,出生于雪兰莪一个贫苦华侨家庭,其父早年以挖矿为生,后在吉隆坡经营小生意。官文森自幼读中文和英文,青年时任雪兰莪州政府矿务巡员达12年,离职后独资经营3家锡矿公司,购置81公顷橡胶园,任总经理。清末,官文森加入了洪门致公堂。1911年4月,曾派7名进步华侨青年到广州参加黄花岗起义。抗战爆发后,官文森积极捐款支持马来亚的加影前卫剧社进行抗日救亡宣传工作,号召侨胞出钱出力,支援祖国抗日。1938年10月,日军登陆广东大亚湾,惠州、广州相继沦陷,官文森等南洋惠属侨胞,纷纷行动起来救国救乡,在雪兰莪州首府吉隆坡惠州会馆,召开南洋各埠惠州华侨代表大会,宣布成立南洋英荷两属惠州(10县)同侨救乡委员会(简称南洋惠侨救乡会)。1938年12月,南洋惠侨救乡会与香港惠阳青年会、海陆丰同乡会和余闲乐社商议决定成立东江华侨回乡服务团。1939年初,官文森在马来西亚和侨领黄伯才、张育才等商议,募集人力、物力支援东江纵队,并响应共产党号召,组织队伍回国抗战, 独资组织文森队,由华侨抗日志士王春红任队长;黄伯才、张育才则合资组织两才队,由黄志强任队长。文森队全称东江华侨回乡服务团文森女子救护及宣传队,队员包括李逢娣(李兆华)、王春红(王超)、祝少珍、叶清秀、贺玉兰、古秀英、欧巾雄。当时满怀爱国热情的各界女青年,涌向吉隆坡惠州会馆报名参加文森队回国抗日。在官文森等爱国侨领的策划下,为了筹集更多的慰问品和药品给抗战将士和灾民,文森队队员们在救乡会带领下,在吉隆坡走街串巷,挨家挨户向侨胞宣传抗日救亡和募捐钱物等,介绍南洋惠侨救乡会组织东江华侨回乡服务团的情况,得到广大侨胞的积极支援,大家纷纷捐钱捐物,光药品就有七大箱。同年4月底募捐结束,官文森宴请文森队队员并教育队员们回国后要吃苦耐劳地工作,向同胞讲华侨支援祖国抗战的情况,他给服务队做了一面红底白字的队旗,每个人两套制服、两双胶鞋,吉隆坡惠州会馆、新加坡惠州会馆都分别开了欢送会。1939年5月5日,文森队和两才队数十人带着华侨捐献的钱物, 高唱《再会吧!南洋》歌曲,在巴生港(时称瑞天咸港)口上船,航行8天,到达香港九龙,东江华侨回乡服务团香港办事处林务农、柯平同志接文森队队员到办事处,接受了星岛日报记者林琳采访并合影留念。几天后,林务农带领文森队队员坐船到沙鱼涌上岸,大家高唱《祖国呀你的炎黄子孙回来了》,打着队旗步行三十华里,到达坪山曾生领导的新编大队部,受到热烈欢迎。第二天晚上开了联欢会,队员们代表海外同胞向全体抗日将士表示崇高的敬意和亲切的慰问,并赠送慰问品。曾生大队长和其他领导对海外华侨支援祖国抗战表示衷心的感谢。爱国华侨的抗日热情,极大地鼓舞了东江人民抗战斗志。

东江华侨回乡服务团文森队

1940年夏,在国共摩擦的背景下,国民党东江地方政府拉拢东团未果后,借博罗队事件,解散东团,与此同时,以武力“围剿”曾生和王作尧两部,力图消除中共在东江地区的武装力量和外围团体。在中共东江党组织领导下,不少东团队员转入广东人民抗日游击队东江纵队,其中文森队四名队员留在新编大队,并先后加入中共,逐渐成长为东江纵队出色的女战士。为营救在博罗队事件中被捕的队员,南洋惠侨救乡会派官文森、梁英、钟醇生专程到香港调查东团被迫害事件,并会见了留下来的文森队队员,鼓励她们好好工作。官文森返回马来亚后,在日军侵占马来亚前夕,不顾生命危险和财产损失,召开“华侨抗日大会”,号召各界侨胞团结一致共同抗击日本侵略者,随后组织华侨青年去新加坡接受军事训练,这些华侨武装队伍后来曾在柔佛一带与日军激战,给侵略者以沉重打击,马来亚沦陷后,官文森避居山林,继续与当地抗日地下组织取得密切联系,并赞助大批款项和物资援助当地人民的抗日武装——马来亚人民抗日军。

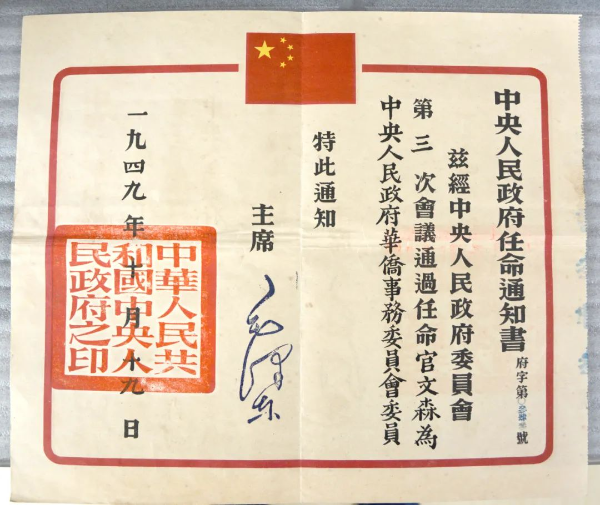

抗战胜利后,官文森回到吉隆坡。1947年5月,在致公党“三大”上,官文森当选致公党中央执委,同年任致公党马来亚总支部主任委员,积极从事民主运动。1949年中华人民共和国诞生前夕,官文森欣然举家回国,并作为中国致公党代表参加中国人民政治协商会议第一届全体会议。后历任中央人民政府华侨事务委员会委员,全国侨联常委,广东省侨联副主席,致公党第四届中央主席团成员和第五、六届中央副主席,第一届全国人大代表,第二届全国政协委员等职务。

毛泽东主席签署的官文森任命书(图片由官文森外孙喻广汉提供)

二、郑天保:参与组建惠宝人民抗日游击总队与海外求援

郑天保

郑天保(1902—1971),又名郑晋,广东梅县人, 出生于梅县一个华侨之家,1926年秋在中山大学加入中国共产主义青年团,1927年转入中共,从事革命工作,1937年7月前往马来亚筹集革命经费滞留当地。1938年,郑天保在南洋华侨中学教书,他创办的前卫剧团不但鼓舞了广大华侨的爱国热情,也鼓舞了他自己,因而在同年秋,他毅然抛弃家庭温暖的生活,回国经香港拟前往延安参加抗战。同年10月日寇由大亚湾登陆,惠阳、广州先后沦陷,此时他到达武汉,叶剑英当面让他回广东东江地区,与曾生、叶锋等同志一道深入惠阳五群山,发动当地人民开展的游击战争,并于12月在惠阳淡水沙坑周田村成立惠(阳)宝(安)人民抗日游击总队,部队共100多人,总队长曾生,政委周伯明,副总队长兼参谋长郑天保,这支部队惯称“曾生部队”,是东江纵队的前身之一。郑天保在部队中,由于积极领导抗日,遂得到党的批准,又重新入党。1939年2月,南洋惠侨救乡会在吉隆坡举行第二次代表大会,郑天保代表惠宝人民抗日游击总队出席会议。大会发动第二期募捐,决定将所得款项的40% 献给新四军,40%献给曾生部队,20%作为惠州难民的救济费。随着中共抗日武装队伍 的壮大,受到了国民党当局的排挤,他们尤其对郑天保的攻击愈来愈甚。为了减少与国民党的摩擦,1940年秋,郑天保奉廖承志、连贯的命令前往南洋工作,主要任务是展开与南洋上层侨领相关的工作,并争取他们为八路军提供援助。1941年冬日军侵占马来亚后他留在当地坚持抗日。

1945年后,他很想回国回归东江纵队,但当时马来亚的工作放不下,觉得在南洋也是为了革命,因而一直留在马来亚工作,并于1946年冬奉命加入中国致公党,开展统战工作,1948年6月马来亚英帝国主义宣布紧急法令后,郑天保在新加坡被英帝国主义逮捕。因英帝和国民党反动派都知道他曾是东江纵队的负责人,但又是当时被认为是公共合法团体——致公党马来亚总支部的负责人,因而被驱逐出境,于同年7月初回到香港。他返港后,即与连贯、饶彰风、谭天度等人接上组织关系,于1949年5月调回东江工作,参加中国人民解放军粤赣湘边纵队。广州解放后,历任广东省人民政府行政处处长、第一、二、三届全国人大代表,政协第一、二、三届广东省委员会秘书长,致公党中央第四、五届常委兼秘书长,致公党广东省委员会第一、二、三届主委。

三、张友仁:收抗日将士忠骸,保东团援东纵促团结

张友仁

张友仁(1877—1974),广东惠州府城人,1926年在香港加入致公党,辛亥革命后,历任海丰县县长、福建龙溪县知事、东江财政局局长、广东省公路处处长等职。

1937年七七卢沟桥事变后,张友仁积极抗日,展现了文人救国的大无畏气概。1938年10月,日军从大亚湾登陆,入侵华南大陆。14日,日军入侵惠州城前,在城郊小挂榜山遇到了顽强抵抗的中国士兵。张友仁在其自传中揭露日军当时使用了惨绝人寰的毒气战,“莫部温旅有三十余人守小挂榜山新建堡垒,倭人绕登垒上,俯放毒气,垒中兵士尽死,尸体经月不腐”。日寇凶残行径,令人发指。1939年3月1日,香港版《申报》刊登了一篇《民族英雄的葬礼——东江抗战殉国将士公葬礼速写》,该通讯称,有100余名抗日将士在1938年10月14日的小挂榜山防卫战中牺牲,1939年1月初,惠州名绅张友仁收拾小挂榜山的忠骸。惠州各界还在水帘洞的山上举行“东江抗战殉国将士公葬典礼”。这期间,张友仁张罗得力。

惠州沦陷后,张友仁积极募捐抗日,与曾生等中共领导保持密切来往,给惠宝人民抗日游击总队资金、药物和弹械等物资支援,成为东江纵队之友。1939年4月,东江华侨回乡服务团团部从淡水迁来惠州,团长叶锋找到了张友仁,张友仁大力支持并安排东团成员到金带街梅花馆他家里住下。当国民党当局迫害东团时,张友仁不惧恐吓,积极营救副团长刘萱等人脱险。1940年6月,国民党惠阳县党部又命令留守东团团部的两才队和吉隆坡队撤离,封闭团部。在此关键时刻,张友仁对东团的困境十分同情,把两才队队员安置到自己的别墅荔晴园内,使东团能继续在惠州工作。接着,惠阳国民党当局又“劝令”张友仁让东团离开荔晴园,他理直气壮地说:“东团集资回乡赈济难民,参加抗日救亡,他们所做的都是爱国好事,不能把他们踢开,不能做这种伤天害理的事。”就这样,“在时局扭转后,张友仁仍然与我党肝胆相照,冒着极大的风险,继续掩护我党的同志和东团队员”,最终顶住了压力,保护了东团。然而,1941年5月,惠州第二次沦陷,日军进驻荔晴园,并放火焚烧荔晴园。除了支持爱国华侨,张友仁还身体力行,赈济饥民收养难童。1944年3—4月间,为了进一步贯彻抗日民族统一战线政策,加强民主建政,巩固和发展抗日根据地,东江纵队和抗日民主政权先后召开有各阶层各党派和无党派人士参加的国事座谈会,张友仁应邀参加了在惠阳县约场乡召开的国事座谈会,座谈会由林平、曾生主持,这是一次成功推进各界人士团结抗日的大会。

1947年10月,张友仁历经17年撰写的《惠州西湖志》出版(上下两册,共13卷),当时有识之士赞之为:“惠州西湖无完书,有之自友仁先生始。”中华人民共和国成立后,张友仁历任东江人民图书馆馆长,广东省文史馆副馆长,中国致公党中央委员,第三、四届全国政协委员,第一至第三届广东省人大代表等职务。

四、叶少梅:同仇敌忾血战东江光荣负伤

叶少梅

叶少梅(1902—1990),广东梅县人,出生于梅县畲江一个农民家庭,自幼勤奋好学,并于1919年五四运动时期,在当地参加了反帝反封建的学生运动,走上革命道路。1939年,叶少梅接受惠宝人民抗日游击总队副总队长兼参谋长郑天保的邀请到惠阳坪山参加抗日游击工作,后因该队改编,得到郑天保同意到广东省第四区行政督察专员公署任参议,前往东江古竹、观音阁、铺前等地进行匪情调查,并得到郑天保介绍的驻古竹东江华侨回乡服务团分团长黎孟持的帮助,侦悉桂山土匪的情况,综合反映上报,由专署派部队剿匪。叶少梅亦随团进剿,计擒桂匪幕后匪首陈惠权解河源法办,肃清了桂山土匪。随后叶少梅奉派为河、博、紫三县联防主任,维持社会治安和水陆交通安全,后又应邀到香港筹办运输行任经理,抢运汽油、棉纱、布匹等物资支援抗日后方。香港被日寇占领后,叶少梅于1942年春携眷返回河源秀埔,边经营生意,边宣传民主抗日。1944年,在老战友陈启昌建议下和通过第四区行政督察专员公署保安副司令罗天白介绍,叶少梅渗进河源县抗日武装第三后备大队当队长。他利用这一合法地位掩护抗日民主活动,与东江纵队在古竹活动的联络员叶汉生联系,互通情报。1945年5月,惠阳再度沦陷,国民党惠阳守军不战而退且撤驻观音阁、古竹,对中共东江特委梁威林、指导员郑群领导的抗日武装陈果中队密缉迫害。叶少梅通过与叶汉生联系将陈果中队混编到后备大队,掩护并接应梁威林、郑群等领导同志过江到秀埔进行革命工作活动,并在梁威林协同指挥下,在大径、石塘等地截击日寇运输船队,取得了全部击毁日寇船队,缴获橡皮艇一艘、步枪弹药被服一批,击毙日寇六名的战果。叶少梅在战斗中身先士卒,光荣负伤,受到表彰。后国民党反动派认为叶少梅勾结中共而加以迫害,叶少梅即辞去大队长职务返回畲江进行革命活动。

日寇投降后,1945年9月叶少梅携眷来到广州,边经商边掩护革命活动。1949年,叶少梅到香港, 经郑天保介绍,参加了中国致公党并由郑天保派他到原活动地区东江河源、紫金古竹协助当地中共党组织进行发动群众和对敌策反工作。

1939年2月,中共东江特别委员会在河源古竹正式宣布成立,尹林平任书记。图为位于河源市江东新区古竹镇的中共东江特委旧址(图片由河源市江东新区管委会提供)

1949年10月广州解放后,叶少梅随致公党中央党部迁穗,参加筹备致公党华南总支部成立事宜,历任致公党中央委员、华南总支部和广东省委员会常委,广东省人大代表和政协委员、省政府参事室参事等职务。

五、钟秀南:大义凛然协助营救何香凝柳亚子

钟秀南

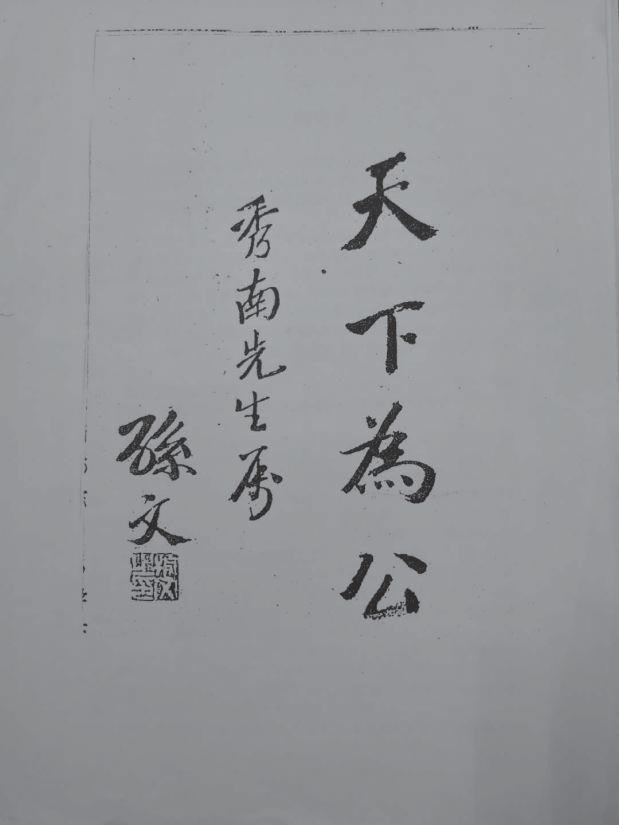

钟秀南(1878—1944),广东海丰县人。早年与陈炯明、马育航等人参加倒清运动,先后参加黄花岗起义及光复惠州之役。民国初年,追随孙中山、陈炯明参加讨袁运动,先后任广东省财政厅厅长等职。1922年孙、陈分裂,钟秀南坚持留在广州,账目交由孙中山接管。孙手书“天下为公”条幅送给钟秀南,并挽留钟担任财政厅厅长。1926 年2月,中国致公党的活动中心从旧金山移到香港,由于港英政府不准华人在港设立政治性的机构,因此以“致公俱乐部”的名义登记注册,钟秀南担任致公俱乐部副主任,致力于致公党党务工作。

孙中山手书“天下为公”条幅送给钟秀南

1931年10月,致公党“二大”在香港召开并通过了以团结抗日、反对国民党独裁统治为主要内容的政纲。12月,钟秀南与致公党中央秘书长陈演生、党员马育航化装成商贾, 冒着北方严寒前往东北,将从世界各地致公总部、支部及爱国华侨筹得10万银圆送交东北义勇军。

1937年七七事变后,共产党员周大洲、吴棣伍、吴禄等在香港组织海陆丰旅港同胞回乡服务团,回乡开展抗日救亡工作,钟秀南表示支持,并写介绍信给服务团与海丰当局,使服务团得到诸多方便。1938年钟秀南回到海丰,被推选为“海陆丰抗日救国统率委员会”主任,动员青年参加民兵抗日自卫大队。1939年钟秀南在香港任海陆丰同乡会会长,与中共廖承志等八路军驻香港办事处的同志来往密切。1941年香港沦陷后,钟秀南拒绝日本侵略者的拉拢,携家人离港潜回海丰。不久,又潜回香港,利用海陆丰同乡会会长的身份,协助八路军驻港办事处和广东人民抗日游击队东江纵队营救被困香港的大批进步民主人士和文化界著名人士。当时香港被日军侵占,日军限令这些被困的民主人士和文化界人士前往在香港开设的“大日本报道部和地方行政部”报到。中共南方局认为趁日寇刚占领香港,对情况不熟悉,要以最快的速度抢救这批爱国人士,于是把营救任务交给东江地区中共组织和抗日游击队。这些被营救人士主要由陆路从九龙到东江游击区。但是作为营救重点的何香凝、柳亚子等人,年老体弱,难以承受陆路长途跋涉的颠簸,因而安排从海路撤离。在钟秀南的协助下,由谢一超夫妇等共产党员组织的海陆丰旅港同胞回乡服务团及东江游击队,迅速把何香凝、经普椿(廖承志夫人)、柳亚子及其女儿等由海路分两批送往海丰:何香凝等由谢一超护送到海丰马宫登岸,以后转到海丰,并由钟秀南联系安排住处;而柳亚子及其子女即由钟娘永护送回海丰,钟娘永护送的船驶到惠州沿岸时还发生了一段小插曲。当时在惠州附近海面遇上了在海上劫富济贫的绿林海帮,由于钟娘永带有钟秀南的介绍信,而海帮的头领叫卢统,惠东人,曾被国民党逮捕,钟秀南曾救过他,他曾说香港来往海陆丰的船只,只要是钟秀南的都要无条件放行。因此,柳亚子安然无恙脱险。何香凝和柳亚子安全到达海丰后,又先后安全转移到抗战大后方,圆满完成了从香港撤退的使命。2015年,钟秀南因为抗日有功获得由中共中央、国务院、中央军委颁发的中国人民抗日战争胜利70周年纪念章。

1943年春海丰大饥荒,钟秀南以其名望,奔走于韶关、兴宁、梅县等地呼吁救灾, 使海丰荒情得以缓解。同年秋,他积劳成疾,病倒于韶关,回海丰后于1944年逝世,享年67岁。

中国人民抗日战争胜利70周年纪念章

上述五位与东江纵队关系密切的致公党先辈材料,是笔者在履行本职工作中,和同仁们一起挖掘和整理的,由于时代久远,难免有纰漏之处,敬请指正。但是我们力求做到在现有材料下,证据充分、论证严谨、结论客观,以最大限度还原历史本来面目。当然,也可能还有一些致公党先辈,比如1927年加入中国致公党,后任致公党中央委员的紫金人甘善斋,1937年至1941年任雪兰莪惠州会馆书记及南洋惠侨救乡会兼书记,与官文森一起共事过,也曾为筹款支持祖国特别是为东江抗日出力,由于缺乏详细资料,并没有收录文中,因此本文的人物史料只是目前的研究成果,以后或许有新的发现待研究。

参考资料:

[1]《中国致公党简史》编辑委员会:《中国致公党简史(1925—2009)》,中国致公出版社,2010年9月。

[2]中共广东省委党史研究室等:《东江纵队图文集》,中共党史出版社,2015年8月。

[3]《东江纵队志》编辑委员会:《东江纵队志》,解放军出版社,2015年1月。

[4]彭全民、廖虹雷:《官文森:爱国华侨英勇抗日》,载于《深圳特区报》,2014 年7月9日。

[5]中国致公党广东省委员会党史资料:《官文森生平》,106卷1号,2013年。

[6]中国致公党广东省委员会党史资料:《郑天保同志生平事迹》,1989年。

[7]中国致公党广东省委员会党史资料:《叶少梅参加革命斗争史述》,106卷02号,1987年。

[8]中国致公党广东省委员会党史资料:《张友仁同志材料》,81卷03号,1966年。

[9]中共惠阳地委党史办公室:《东江党史资料汇编(第九辑)——华侨、港澳同胞支援东江革命史料》,1987年12月。

[10]侯县军:《金带街梅花馆原主人是个爱国乡绅》,载于《东江时报》,2015年6 月13日。

(摘自《此心安处是吾乡——广东致公文史资料选编》,羊城晚报出版社,2025年6月出版)

首页

首页  致公简介

致公简介  致公新闻

致公新闻  组织工作

组织工作  宣传工作

宣传工作  参政议政

参政议政  对外联络

对外联络  社会服务

社会服务  资料中心

资料中心  当前位置:首页 > 宣传工作 > 党史研究

当前位置:首页 > 宣传工作 > 党史研究