1939年初,侨居马来亚的官文森组织了文森队回国参加抗战,关于文森队的情况, 冯雪彬同志在其撰写的《致公党人与东江纵队》一文中已作详细介绍。在世界第114个国际妇女节之际,本文对《致公党人与东江纵队》一文中关于文森队未提及部分作一些补充,谨以此向英雄致敬。

一、文森队的创建

1938年10月12日,日寇从广东惠州大亚湾登陆,从而开始了对广东全境的入侵。消息传到南洋,在海外侨胞中引起了巨大震动,旅居南洋英、荷两属的惠州华侨成立了南洋英荷两属惠州同侨救乡委员会(简称南洋惠侨救乡会),黄伯才被推举为救乡会主席,官文森、甘善斋、郑为信等为委员,并在南洋积极开展抗日救亡宣传活动。次年春天,南洋惠侨救乡会组织11名爱国华侨青年回国参加抗战,这就是东江华侨回乡服务团两才队。东团成立后,在中国共产党的关怀和广大群众的支持下,东团又陆续组织了文森队、东(莞)宝(安)队、增(城)龙(门)队等5个服务队以及惠阳、海陆丰、博罗等7个分团,总人数为500余人。

而文森队,一个由7人组成的全女子队伍,在500多人中显得格外不同,她们是如何走在一起,又是如何投身抗战的呢?

文森队,全称东江华侨回乡服务团文森女子救护及宣传队,是一支以救护为特色的服务队。

当时的中国,因为饱受战争摧残,使得本就不完善的医疗系统遭受巨大冲击,同时,伤兵数量的不断攀升更让本土医疗雪上加霜。曾任致公党驻香港“致公俱乐部”副主任的钟秀南在此时回到家乡海丰,组织海丰抗日救国统率委员会积极抗日,并出任该委员会的主任委员。1938年11月,钟秀南致信在南洋的惠州华侨,信中提到:“自惠州、广州相继沦陷,敌机轰炸乡土,海陆邑城及公平汕尾等处,毁店塌屋,死伤惨重。省道公路桥梁全被炸毁,空前浩劫,触目伤心,当前除加紧扩充自卫力量外,对救护工作,亦极重要,惟□□(注:原文无法识读,下同)连年失收,加以敌人封锁,经济来源甚为困竭,原有医院多因经费无着以至困顿,今后□救护工作,甚成问题,吾人情切同胞,对此自当设法兼顾”“向南洋同侨共商办法,筹资援助,俾使救护队在惠属各县服务,庶几被伤同胞,不至因失医药而丧生,仁德善举,想诸君必乐于赞助也,专此并致民族解放敬礼。”[1]钟秀南在信中清楚地表达了当时医疗救护的困境以及对南洋侨胞给予医药救护的期盼。

在这样的历史背景下,官文森个人出资组建了文森队,队伍的目标非常明确:“要把这个红热的心贡献给祖国,去慰问前线浴血苦战的英勇将士和流离失所的灾民。同时,要把南洋侨胞们忠于祖国的热忱宣传给他们知道,提高他们抗战的勇气和必胜的信念。”(《文森队别侨胞书》)[2]

1939年初,文森队招募队员的广告张贴在吉隆坡的街头,由官文森个人独资赞助,护照为期半年,考试择优录取,报名者需经过家长同意。广告张贴后,有数百人前来报名,最后7名女孩子入选,文森队就此正式成立。

二、送别文森队

1939年5月4日下午1点,吉隆坡叶氏宗祠热闹非常。大家在这里为明天即将登船北上的文森队送行,前来参会的有南洋惠侨救乡会主席黄伯才,总务主席叶经纶,委员官文森、黄适安(即何友逖,新中国成立后曾任广东省侨联副主席)、钟醇生等人,此外还有尚未出征的东团吉隆坡队的队员们,200多人济济一堂,欢送这7位女青年返回“唐山”(中国)。

南洋惠侨救乡会总务主席叶经纶首先致欢送词,他说在两才队之后,文森队的为国服务、爱国爱乡的热忱让人敬佩。此次欢送会,主要是感谢文森队的女同志们,她们放弃在南洋的工作、离开自己美满的家庭,本着抗战高于一切的原则回国服务,希望文森队队员一路珍重。

随后是授旗仪式,吉隆坡惠州会馆评议部主席丘满代表惠州会馆和循人学校(由惠州会馆主办的华人学校)向文森队授予“发扬东江革命精神”旗帜,官文森领受该旗; 叶信儒代表叶氏宗祠授予文森队“争取最后胜利”旗帜,文森队队长王春红领受该旗。

欢送会的第三项议程是宣誓。誓词为:

余誓以至诚,恪守东江华侨回乡服务团纪律,以身报国,奋斗到底,若有干犯纪律,或中途退怯,情愿受严厉制裁。此誓

宣誓人:王春红、祝少珍、李逢娣、欧巾雄、叶清秀、贺玉兰、古秀英监誓人:黄伯才

宣誓结束后,司仪叶淡波向来宾介绍了各位队员,参会各位嘉宾纷纷上台发表演说,其内容都是表达对文森队队员爱国爱民精神的敬佩和鼓励。

在嘉宾演说结束后,队员欧巾雄作为文森队代表致答谢词。之后,全体队员合唱《告别南洋》,将欢送会的气氛推到了高潮。

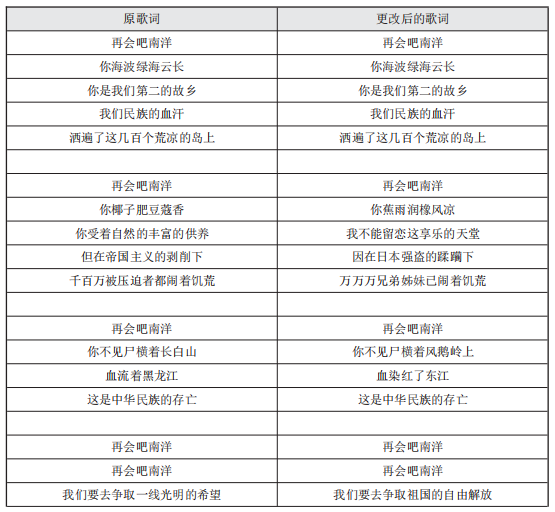

《告别南洋》又名《再会吧!南洋》,原是田汉的抗战话剧《回春之曲》的插曲,由聂耳作曲,田汉作词。该话剧在1935年末公演后,在海内外引起巨大反响[3],这首歌从此也有了非常高的传唱度,尤其在南洋华侨中,更可谓是脍炙人口。不过在此次欢送会上演唱的歌词版本却略有更改,马六甲惠州会馆主席钟醇生为了更好地表达爱护家乡的情绪,对歌词进行了一些调整。

《告别南洋》歌词版本

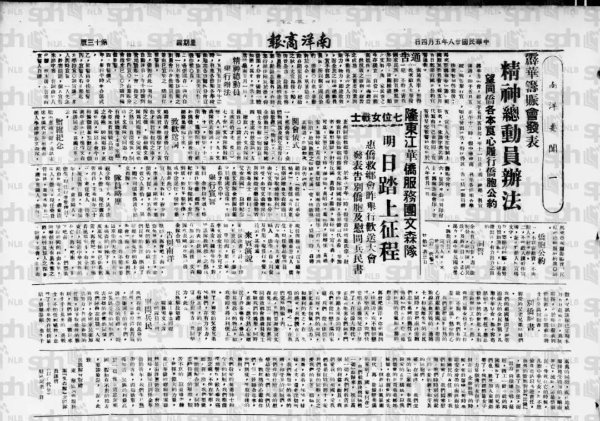

1939年5月4日,《南洋商报》报道文森队送别会

三、文森队成员

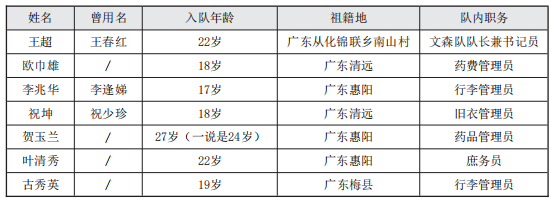

文森队一共七名队员,且皆为女性,有“东江七大女英豪”之美誉。七人的姓名在《致公党人与东江纵队》一文中已有介绍,本文根据当时报章和当事人回忆录,把队员简介以列表方式归纳如下。

文森队成员简介

王超

欧巾雄

李兆华

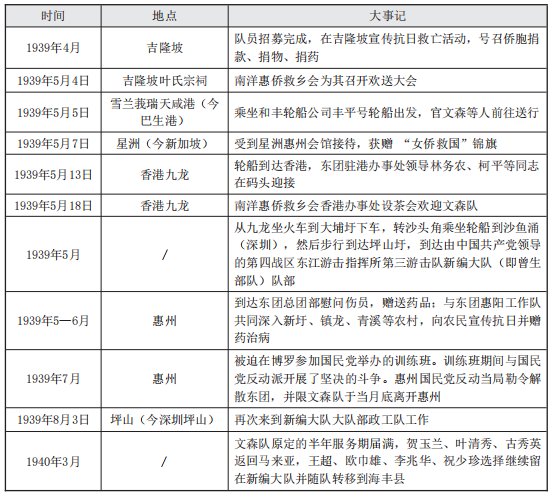

四、文森队大事记

文森队大事记表

队员从九龙乘坐火车到达的大埔圩站(今香港铁路博物馆)

东江华侨回乡服务团证章

五、文森队的影响

文森队从组建开始,就一直被媒体关注,从南洋的《南洋商报》到香港的《星岛日报》、《申报》(香港版)都对文森队进行了持续的报道,《申报》(香港版)更是在一篇文中称赞文森队是“现代的木兰从军”[4],这些报道在海外华人中引起了巨大反响,也掀起了海外爱国青年回国抗日的热潮,加影队、星柔队、北马华侨回国服务团等相继回国,参加中国共产党领导的东江人民抗日战争。根据曾生的回忆:“大批海外华侨爱国青年回国后,大部分参加我们这支部队,小部分仍以‘东团’名义,在东江各地开展抗日救亡的宣传和组织工作。直到1941年12月太平洋战争爆发前后,华侨和港澳爱国青年仍陆续回东江参加抗战。据初步统计,先后参加东江人民抗日武装的港澳同胞和华侨子弟共约1000人以上。”[5]

文森队等华侨爱国青年在回国抗战后,接受了中国共产党的教育,经过战争的锻炼,像文森队中的王超、欧巾雄、李兆华等人还加入了中国共产党,并逐渐成长为部队中的骨干力量,为中华民族解放贡献了自己的力量。

参考文献

[1]海丰县统率委会主任委员昨再函星惠州闻人请协助经费组织回乡救护队[N]. 南洋商报,1938-11-24(8)

[2]隆东江华侨服务团文森队七位女战士明日踏上征程[N]. 南洋商报,1939-05-04(13).

[3]徐景东. 忍听梅娘歌一曲黄沙碧血汉家儿——记三十年代田汉优秀剧作《回春之曲》等的首次公演[J]. 上海戏剧,1984(1):23-24.

[4]文森服务队由南洋回国抵港[N]. 申报(香港版),1939-05-17(5).

[5]曾生. 曾生回忆录[M]. 北京:解放军出版社,1992:134.

附录:

文森队别侨胞书

(《南洋商报》1939年5月4日)

亲爱的父老兄弟姐妹们:

我们的祖国展开了神圣而伟大的全民抗战,凡属中华儿女,都不容苟活偷生逃避责任,应该毅然决然地站起,共肩起巨难的工作。虽然我们这群女孩子,工作能力不够,但我们有的是一颗充满着热情的心。我们要把这个红热的心贡献给祖国,去慰问前线浴血苦战的英勇将士和流离失所的灾民。同时,要把南洋侨胞们忠于祖国的热忱宣传给他们知道,提高他们抗战的勇气和必胜的信念。

再会吧南洋,你蕉雨润,橡风凉,我不愿留恋这享乐的天,我们快要唱着这条歌儿踏上征程去了。在这伟大时代,正是青年男女们向着斗争的路上迈进的时候,我们哪能留恋美满的家庭,我们只能依依惜别。看啊,我们的祖国,正充满着朝气、活力和胜利的光芒。在不久的将来,我们携着高唱起“胜利之曲”,在我们完整的领土内。在此,我们要谢谢官文森先生出资组队和惠州同侨救乡会诸职员先生帮助我们的义举。同时,要谢谢诸位热心家赠送了许多药费、药品和其他救助的物品,给我带回去得以利便工作。

别了,亲爱的父老兄弟姊妹们,在有力出力、有钱出钱的原则下,望不分前后方,共同努力,此致

民族解放敬礼

东江华侨回乡服务团文森队全体队员启

(摘自《此心安处是吾乡——广东致公文史资料选编》,羊城晚报出版社,2025年6月出版)

首页

首页  致公简介

致公简介  致公新闻

致公新闻  组织工作

组织工作  宣传工作

宣传工作  参政议政

参政议政  对外联络

对外联络  社会服务

社会服务  资料中心

资料中心  当前位置:首页 > 宣传工作 > 党史研究

当前位置:首页 > 宣传工作 > 党史研究