崔岩, 全国人大代表、中德(江门)人工智能研究院院长、致公党江门市委会党员。

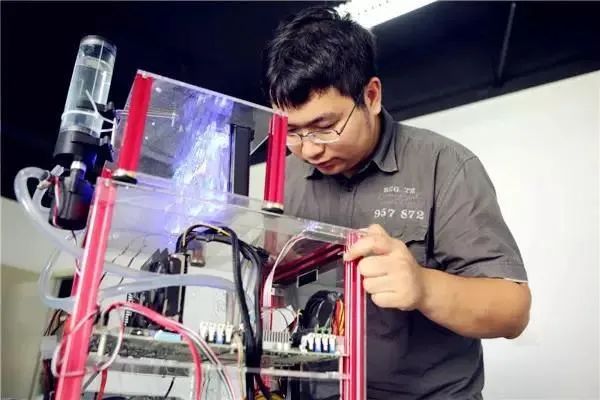

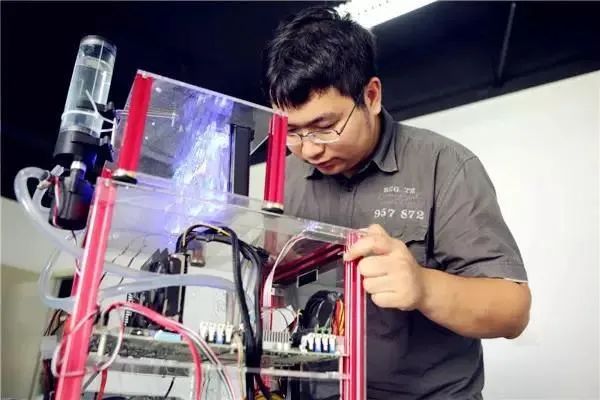

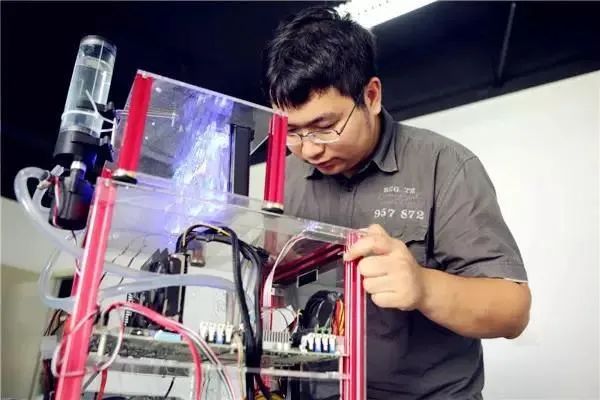

在中德两国总理见证下,与德国人工智能研究中心签订《中德人工智能研究院项目》合作协议;受邀出席两院院士大会、中国科协第十次全国代表大会;先后荣获“中国青年创业奖”、“广东青年五四奖章”、“侨都最美科技工作者”……在这片科创热土上,全国人大代表、中德(江门)人工智能研究院院长、致公党江门市委会党员崔岩长期奋斗在一线,创新争先,瞄准国家战略深耕三维数字化科研,解决方案应用于故宫博物院、敦煌博物院、世博会中国馆等多项国家重大工程项目,开创性运用三维数字化技术参与国家文化大数据体系建设,为红色基因库的数字化保护开启新篇章。 “几张图、一卷画就能身临其境地还原历史建筑,短短几小时便可线上游遍红色遗址。”在祖国辽阔的土地上,红色资源星罗棋布,做好这些资源的数字化建设与保护就是崔岩近几年的主要工作。 红色基因库的数字化保护是一项专业性极强、精度要求极高的工作,前几年由于技术的匮乏及国外软硬件技术的限制,国内数字化普及率并不高,尤其在与国外完善的数字化模式相比,中国的数字博物馆建设进程十分缓慢,这更加坚定了崔岩做好数字博物馆的决心。 为了不依赖进口设备,崔岩一手抓研发,一手赶进度,带领大家解决了一个又一个难题,最终通过应用自主研发的三维数字化扫描技术,为革命遗址遗迹和革命文物提供了一种高效率、高精度的精细化数字化采集方案,并研发完成了基于实景三维的专用数字化采集设备,为红色基因库的保护工作迈出了关键一步。 在这种信念的支撑下,崔岩和团队用不到三年的时间,完成了全国300多处红色爱国主义教育基地的数字化建设。除了红色基因库的数字化保护工作,崔岩团队还先后承担世界文化遗产开平碉楼、龙门石窟、乐山大佛石窟、江门长堤历史风貌街区等全国多个石窟和文化遗产的数字化保护工作,研究的技术也被用于故宫博物院、首都博物馆、河南博物院等馆藏文物数字化保护中,累计申请国内外专利170项。 崔岩带领团队积极参与国家文化大数据体系建设,红色数字成果登上央视《新闻联播》 回想起参与红色基因库数字化建设中的收获,崔岩表示,除了在技术上取得的突破,基因库背后蕴藏的精神也在滋养着自己。在焦裕禄同志纪念馆中,一双泛白的旧布鞋引起了崔岩的关注。“那是焦书记生前留下的唯一一双旧布鞋。60多年前他就是穿着这双布鞋走遍了兰考120多个生产大队,带领群众植树造林、坚持不懈地治理风沙、盐碱。”崔岩说,“这里的每一件实物、每一个故事都能引起心灵上的共鸣,它们不应该只躺在库房里。” 一直以来,受到推广成本的限制,我国的文物教育还只停留在小范围开展,无法触及大众,也正是这份对个体发展的关注,更加坚定了崔岩推广数字化的初心。从那时起,崔岩立志探索降低文物教育成本的有效途径,让文物也能够被每一位孩子看到,让文物教育触达每一个社区、每一个学校、每一个人。“希望通过数字化技术,能在一定程度上推行公平的红色文化教育”,崔岩的言语中透露出无限肯定。 在2023年全国两会上,崔岩提交了《关于加快推进国家文化大数据体系建设成果的推广与应用的建议》。在这份建议中,崔岩提议加快推动红色基因库的数字化成果“走进”中小学、高校,充分结合3D、VR以及三维动画等直观方式打造沉浸式思政课堂,同时加强红色文化数字影院、红色文化数字图书馆、红色文化数字教育基地等基础设施的建设,让红色文化成为“看得见、摸得着”的生动教材,让红色基因融入青年学生的血脉之中。 此前,崔岩带领团队在江门五邑大学打造了粤港澳大湾区首个高校党史学习教育基地,通过开设VR沉浸式教室、CAVE沉浸式投影厅、革命场景MR复原体验室及党史长廊,为师生提供了一种全新的交互式、沉浸式学习环境,迅速成为校内师生的热门打卡点。这种鲜活学习环境的创新做法,被评为广东省教育系统党史学习教育优秀典型案。为探索新时期“CIM+”应用体系,崔岩积极参编享有“行业灯塔”的《CIM应用与发展》,为古建筑文物数字化保护提供了理论技术支撑和生动的实践案例。 作为一名致公党党员,崔岩一直积极践行致公党人对事业的热爱,在履职尽责中彰显担当,贡献致公党的智慧和力量。谈及未来,崔岩满怀期许:“国家对科技创新的重视是我们阔步前行的动力,未来我想要带着这份初心和使命,发挥专业所长,继续做好中华民族文化基因库的建设,比如岭南文化、齐鲁文化等文化的保护和传承,讲好我们的文化故事。”

当前位置:首页 > 宣传工作 > 致公风采

当前位置:首页 > 宣传工作 > 致公风采